外製と内製の判断基準とそれぞれのメリット・デメリットについて解説

慢性的な労働人口の減少や経営資源の効率化を進める中で、あらゆる企業において事業のあり方を考え直す機会が増えているいま、業務の外製化を検討する企業が増加しています。

しかし、事業の外製化を進める際に、どの業務を外製化し、なにを内製化すべきかについてお悩みの方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、外製と内製の特徴やそれぞれのメリット・デメリットについて解説します。内製と外注それぞれの特徴を把握して、業務内容に応じて外製化を検討してみましょう。

内製と外製の意味とは?

ここでは、内製と外製の意味について改めて確認します。

内製は自社のみで業務を行なうこと

内製とは、「自社の業務を外部に委託せずに自社のみで業務を行なうこと」です。

自社で行える作業まで外部の力を借りている場合、その分のコストが無駄になることも考えられるでしょう。

業務を内製する場合は、雇用している社員と業務を処理するスキームを作り、対応します。そのため、内製化することでコストが抑えられるケースが多くあります。

外製は外部組織に業務を委託すること

外製とはアウトソーシングや外注と同じく「外部の組織や個人に業務を委託すること」です。

そのため社内のリソースを使わず業務を処理できます。内製と比較し手間や工数がかからないため、外製化することで業績に関わる重要な業務に集中できます。

▼以下では、業務委託契約書作成ガイドを無料でダウンロードできます。ぜひ貴社が業務委託契約する際にお役立てください。

内製化と外製化で迷った時の判断基準とは?

内製化と外製化のメリット・デメリットを考慮した上でも「この業務は内製化と外製化のどっちがいい?」と迷ってしまうこともあるでしょう。

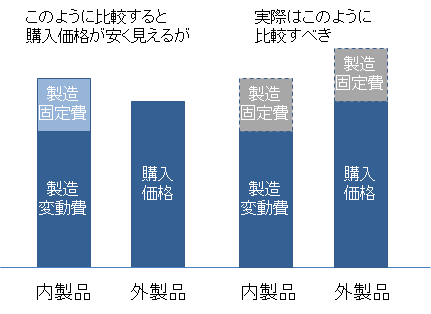

結論、内製すべきか外製すべきかを判断する基準は「かかるコスト」です。

内製化と外製化の判断には、以下の2つのコストを比較しなければ、かえってコストがかかってしまう恐れがあります。

- 内製した場合の変動費

- 外製した場合の購入費

外製化した際には、かならず「購入費用」がかかります。この購入費用には「製造原価」と「製造固定費」が含まれます。売上に比例する変動費に対して、固定費は売上によらず一定です。

しかし、多くの企業は「内製した場合の製造原価」と比較してしまい、内製した方が安いにもかかわらず外製してしまうケースがよくあります。

▲出典:セーシンBLOG

たとえば、ある会社X社の内製と外注のコスト構成が以下のような場合、製造原価が高いという理由で外製してしまうと内製をやめても固定費3,000円が残るため、実質は外製の方がコストはかかります。

〈内製品原価〉

=10,000円=製造変動費7,000円+製造固定費3,000円〈外製品購入費〉

=8,000円

(実際には+3,000円の固定費が上乗せされて合計11,000円と見なせる)

内製と外製にかかる費用を比較する際には、コストの違いなども考慮し、正確な金額を算出するようにしましょう。

もちろんコスト以外にも社内の業務を減らすために外製化するなど外製化の目的は会社によってさまざまです。コスト・手間・リスクなどを総合的に考え、外製化するかどうかを決めましょう。

▼以下では、採用コスト見直しガイドを無料でダウンロードできます。ぜひ貴社の採用コストの削減にお役立てください。

内製と外製のメリット・デメリット

ここでは内製と外製におけるメリット・デメリットを解説していきます。

下の図は内製と外製のメリット・デメリットを表にまとめたものです。

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 内製 |

|

|

| 外製 |

|

|

▼以下では、業務委託のメリットと注意点を詳しく解説しています。ぜひダウンロードしてご活用ください。

内製のメリットは「業務効率が上がる」こと

ノウハウが自社の財産になる

内製はシステム作り、物作りの過程そのものが企業の財産となります。そうして得たノウハウや技術を、ほかの企業に売ることもできるでしょう。

機密事項の漏洩リスクが低い

個人情報の取り扱いや、経営に関わるさまざまな機密事項が漏洩する可能性は、外注先が増えるほど高くなります。内製は、個人情報や機密事項の漏洩リスクを低下させることにもつながります。

業務のスピードが上がる

社員同士、密にコミュニケーションを取れる内製は、業務をスピーディーに進められます。

- 自社で進行できるため、スケジュールも管理しやすい

- 意思疎通がしやすく、時間の短縮になる

- 契約などにかかる時間がないため、完成まで早い

といった効率化が考えられます。

コストが少なくてすむ場合がある

専門性の高い業務については、内製のほうが低コストとなるケースが増えます。

特定のスキルを持っている外部人材は多くの企業から求められているため、雇用するにはそれなりの条件を提示する必要があります。

内製のデメリットは「スキルのある技術者が必要」なこと

技術者の採用・育成が急務になる

専門性の高い業務を内製するためには、社内で業務をこなせるだけのスキルを持った人材が必要になります。

スキルやノウハウが社内で補えていない状態で外部委託を止めてしまえば、業務が滞ってしまう恐れもあります。

はじめからスムーズにいくとは限らない

今まで外部に任せきりだったことを、社内で回していかなければならなくなった場合、社内メンバーの意思疎通ができない、または技術力が足りず業務が進まないケースもあります。

また、正社員として採用した人材のスキルや経験が、従来の外部委託先に及ばない場合も多いでしょう。

教育の必要があるため、スムーズに業務ができるようになるまでには時間と人的コストがかかります。

▼以下では、カスタマーサクセスが解説する人材採用の成功ポイント紹介しています。ぜひ貴社の採用活動にお役立てください。

外製のメリットは「自社の弱点を補える」こと

外部の知見や技術を活用できる

何か新しい業務を始める場合や業務改善の必要がある場合、外製を活用することで、外部の専門企業が持つ高い知見やスキルによって、自社で行うよりもスムーズに業務が進められる可能性があります。

人手不足でも社員をコア業務に配置できる

人手不足の企業においては、企業の利益に直結する「コア業務」にいかに人材を配置できるかが重要になります。事務作業などのノンコア業務を外注することで、コア業務に十分な人材を充てられるのも外注のメリットといえます。

人件費や設備費などの固定費を節約できる

繁忙期に合わせて発注できることは外製の強み。また、突発的な案件が生じたときに、ピンポイントでその業務だけを外製することも可能です。必要なときにだけ発注すればいいので、人件費や設備費など固定費の削減につながります。

人の入れ替わりの際に再教育の必要がない

外製した業務に関しては、仮に担当者の入れ替わりがあったとしても、引継ぎや新人教育はアウトソーシング先が行うことになります。

(※ただし、業務フローに変更があった場合には、アウトソーシング先への共有や再教育が必要になることがあります)

▼以下では、業務委託契約書テンプレートを無料でダウンロードできます。ぜひ貴社が業務委託契約する際にお役立てください。

【ポイント解説付】

業務委託に必要な4つの契約書テンプレート

・業務委託の種類と特徴

・業務委託契約で作成する契約書の種類

・契約書のテンプレート

enterprise.goworkship.com

外製のデメリットは「コストがかかる」こと

自社にノウハウが蓄積しない

外製の場合、自社で業務を行なわないため、外製した業務のノウハウを自社に蓄積できません。

たとえば「こんなシステムが欲しい」と外部に業務を委託した場合、そのシステムの構造や開発に関する知見やスキルは、委託した外部企業に蓄積されます。

外製を繰り返せば、外製した「業務を進行する方法」や「業務を達成する技術」を得られないため、常に外製に頼ることになります。外製にはもちろんコストがかかるため、業績が悪化した際にも必要以上のコストがかかる恐れがあります。

コストがかかる

専門性の高い業務を外部に委託すれば、大きなコストがかかります。特にIT関連の業務などでは、月に100万円以上かかるケースもあります。

また、外製には把握しておかなければならない「法律」も存在します。

▼以下の資料では、とくにフリーランスに外製の際の注意点をまとめましたので、参考にご覧ください。

外製化の悩みを解決する「フリーランスの活用」とは?

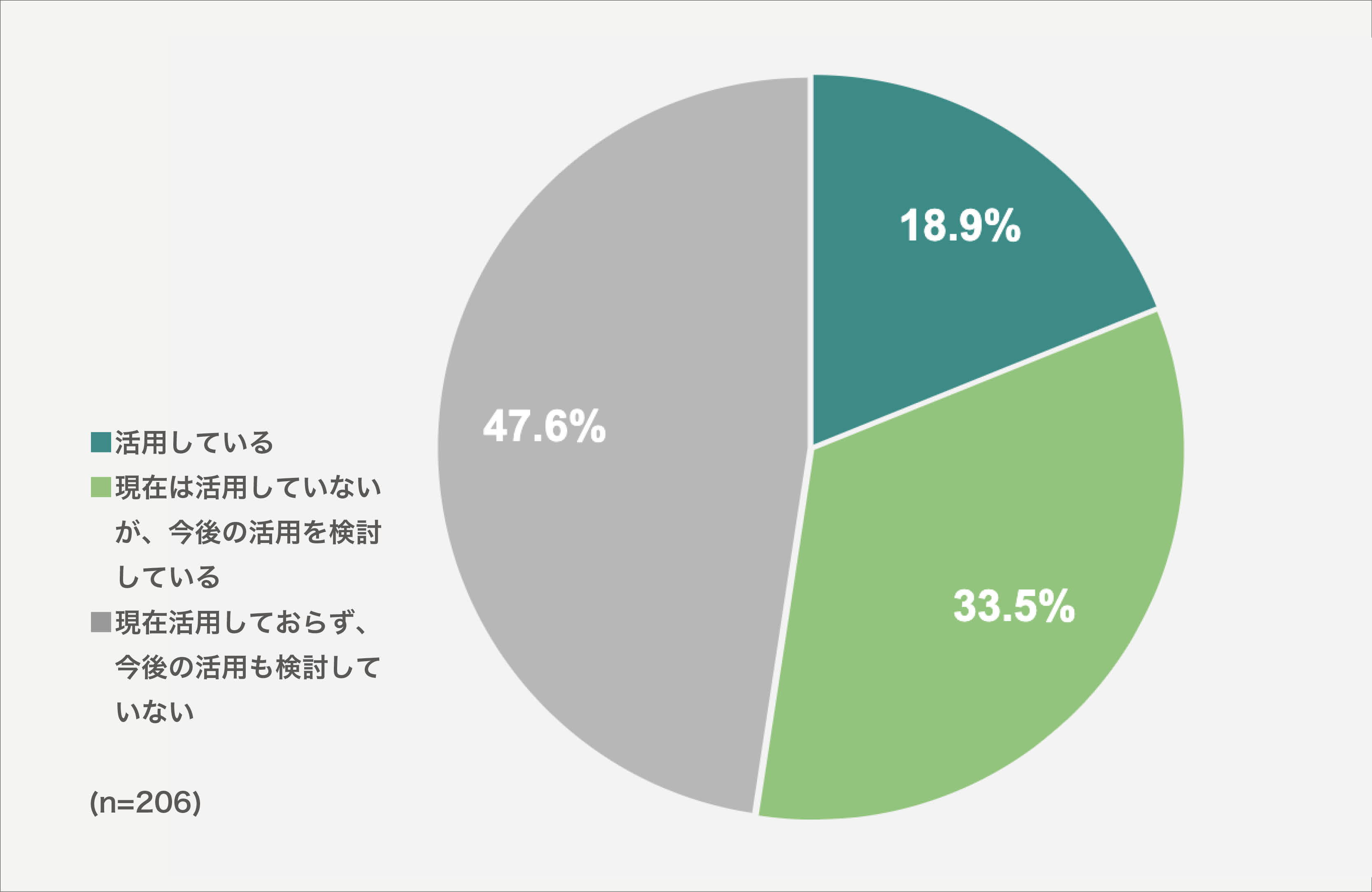

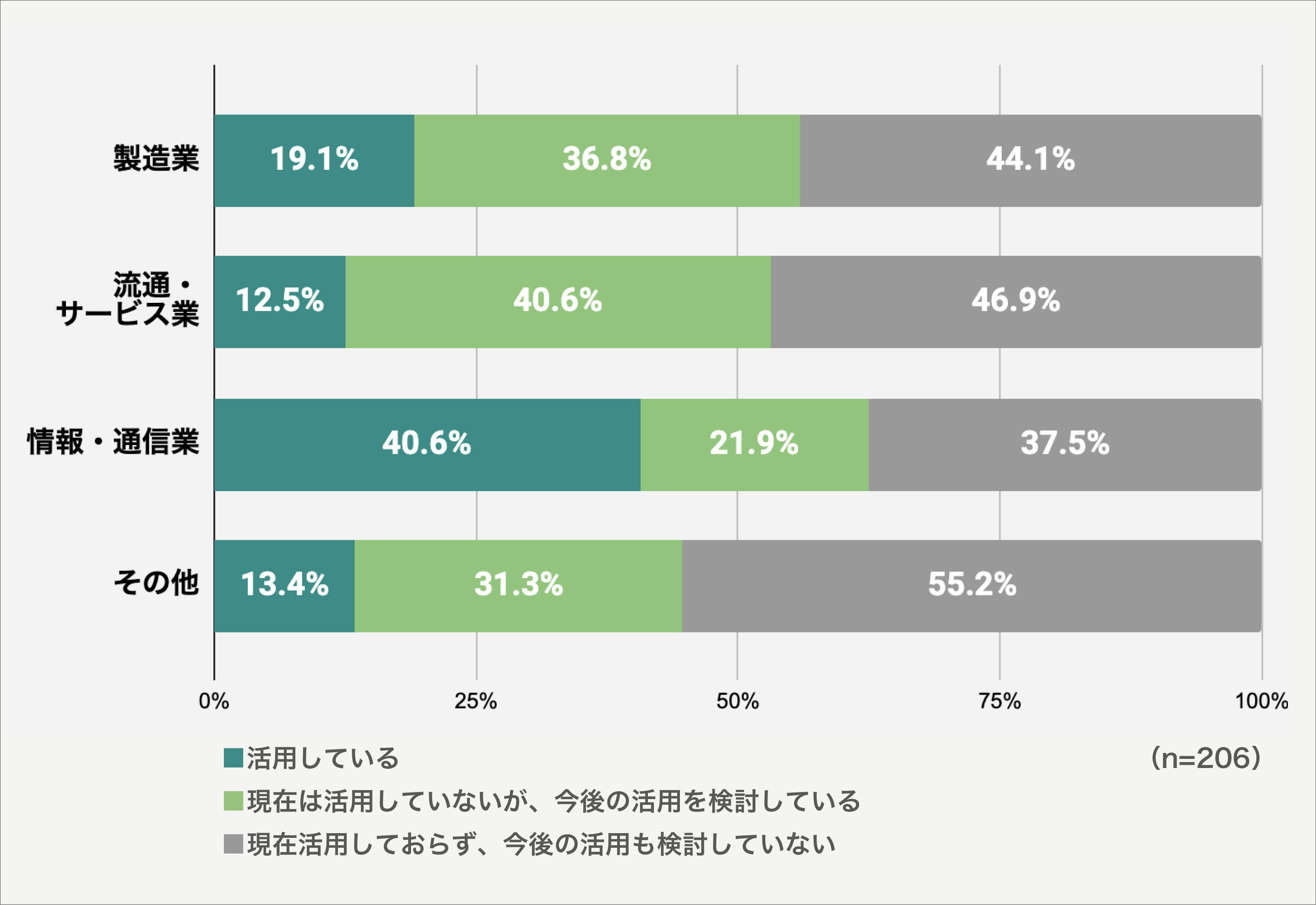

現在、新しい外製として注目を集めているのがフリーランスの活用です。働き方改革の影響でリモートワークやフレックス制など、働き方や雇用形態が大きく変化しています。

特に最近増えているフリーランス人材は、元いた会社で専門的な知見や技術を得てから独立する方も多いため、全体的にフリーランスの質は向上しています。

▼以下では、フリーランスを採用するコツや外製化におけるフリーランスの活用方法を徹底解説しています。気になる方はぜひ参考にしてください。

下記の調査のように、2016年時点で60%以上の会社がフリーランスの活用を採用・検討しており、今後もその動きは加速していくことでしょう。

▲出典:経済産業省

フリーランスを活用するメリットとは

では、フリーランスや副業人材を採用するメリットは、どのようなものがあるのでしょうか?正社員と比較してみましょう。

| 項目 | 正社員 | フリーランス/副業人材 |

|---|---|---|

| 入社までの期間 | 数ヶ月〜 | 即日〜 |

| 採用工数 | 多い | 少ない |

| 契約期間 | 長期間契約が前提 | 数ヶ月単位〜 |

▲出典:IT PRO PARTNERS

フリーランスは柔軟に契約できたり、短期間で採用できるなど、採用にかかるコストやリスクを最小限に抑えられることが一番のメリットです。そのため、大手企業と比べ資金が潤沢でないスタートアップ企業や中小企業で多く活用されています。

このようなメリットを認識し、正社員に限らずフリーランス・副業人材を活用した人材戦略を組むことで、より安全かつ効率的な外製化が実現されるでしょう。

▼以下では、Workship登録人材から収集した『フリーランスの働き方に関する調査レポート』を無料でダウンロードできます。フリーランスが希望する報酬額や休日などを網羅した資料ですので、ぜひ貴社の採用活動にお役立てください。

外部委託には『フリーランスの活用』がおすすめ

外部委託先として、個人のフリーランスを活用する手段もあります。

フリーランスには、業界で経験やスキルを身に付けてから独立する人材が多く、育成の必要なく専門的な仕事を委託できます。そのため、正規雇用する際の課題である「育成の難しさ」が初めから解消できているのが特徴です。

外部委託の場合には、業務委託契約などで社内常駐しない可能性がありますが、会議への参加や進捗確認など、派遣社員のように細やかなコミュニケーションを取りながら高度な仕事を任せられます。

▼以下では、フリーランス採用サービス比較表を無料でダウンロードできます。ぜひ貴社の採用活動の参考にしてください。

フリーランスへの外注におすすめの人材紹介サイト11選

1. Workship

Workshipはエンジニア/デザイナー/PMまで幅広い職種で、60,000人以上のフリーランス人材が在籍するフリーランス専門エージェントです。募集だけでなく企業側からスカウトできるため積極的な採用をしたい企業におすすめです。

また、フリーランスの実績や経験がわかりにくい採用課題をWorkship独自のアルゴリズムでスコアリングし、即戦力となるフリーランスを採用できます。

| 特徴・メリット |

|

▼以下では、Workshipのサービス資料を無料でダウンロードできます。ぜひ貴社の採用活動にお役立てください。

2. ポテパンフリーランス

▲出典:ポテパンフリーランス

ポテパンフリーランスはプログラミングスクール「ポテパンキャンプ」を運営する株式会社ポテパンが運営するフリーランス専門エージェントです。プログラミングスクールを傘下にもつエージェントだからこそ、フリーランスへの対応が厚く採用企業側の心配事が少ない点がメリットです。

メインはエンジニアやプログラマーといったIT人材ですが、PMやイラストレーターといった案件も幅広くあります。

| 特徴・メリット |

|

3. レバテック

▲出典:レバテック

レバテックは、フリーランス専門エージェントの大手企業として、取引企業5,000以上、登録エンジニアやクリエイター数は20万人以上の規模となっています。

レバテックが紹介するフリーランス人材は「準委任契約」で働くスタッフで、成果物の納品を目的としない、業務を遂行するためのIT人材を求める方におすすめです。

| 特徴・メリット |

|

4. テックビズフリーランス

▲出典:テックビズ

テックビズフリーランスは、取引先企業1,400社以上、4,000名を超えるエンジニアが登録している大手フリーランスエージェントサイトです。常時採用可能なエンジニアも300名以上おり、最短即日契約も可能です。

テックビズフリーランスでは、テックビズからの紹介意外に、企業からのスカウティングもできるため、能動的な採用活動を進めることもできます。

| 特徴・メリット |

|

5. PE-BANK(ピーイー・バンク)

PE-BANK(ピーイー・バンク)は、マージンや手数料の公開など、透明性の高い契約が評判のフリーランスエージェントです。

東京・大阪以外のエリアの案件が多いため、地方都市の企業にもおすすめできます。

| 特徴・メリット |

|

6. ギークスジョブ(geechs job)

大手企業案件が多いギークスジョブ(geechs job)は、年間契約数1万件以上とITエンジニアの利用実績も豊富。

早く自分の希望条件に合う案件・求人の紹介を受けたいフリーランスのITエンジニアやWEBデザイナーにおすすめのエージェントサービスです。

| 特徴・メリット |

|

7. テクフリ

▲出典:テクフリ

フリーランスエンジニア向けの案件・求人サイトのテクフリ(テックキャリアフリーランス)は、案件・求人情報が常時1万件以上のおすすめフリーランスエージェント。

主な対応エリアは東京・神奈川・千葉・埼玉で、東京周辺でフリーランスのITエンジニアを探す際におすすめのフリーランスエージェントです。

| 特徴・メリット |

|

8. HiPro Tech

▲出典:HiPro Tech

HiPro Tech(ハイプロテック・旧i-common techサービス)は、エンジニアやITコンサルタントに特化したフリーランスエージェント。

運営会社は東証プライム上場企業のパーソルキャリア株式会社で、転職サイトのdodaやハイクラス転職エージェントのdoda Xを運営しています。

| 特徴・メリット |

|

9. ランサーズエージェント

▲出典:ランサーズエージェント

クラウドソーシングサービスで有名なランサーズ株式会社のグループ会社が運営するランサーズエージェント。

ランサーズの運営だけに他のフリーランスエージェントと比較して登録者数が多いのが特徴です。

| 特徴・メリット |

|

10. ITプロパートナーズ

▲出典:ITプロパートナーズ

ITプロパートナーズは、フリーランスのITエンジニアやWEBデザイナーを探す際におすすめのサービスです。

| 特徴・メリット |

|

11. クラウドテック

▲出典:クラウドテック

クラウドテックは、ウドソーシングサービスで有名な株式会社クラウドワークスが運営するフリーランスエージェント。

リモートワークや週3日・4日稼働の案件を探す際にもおすすめのサービスで、業界最大級のリモートワーク案件が特徴のフリーランスエージェントです。

| 特徴・メリット |

|

▼以下では、Workship登録人材から収集した『フリーランスの働き方に関する調査レポート』を無料でダウンロードできます。フリーランスが希望する報酬額や休日などを網羅した資料ですので、ぜひ貴社の採用活動にお役立てください。

外部委託には登録無料の『Workship』がおすすめ

『Workship』では、優秀な人材を紹介・マッチングするだけでなく、煩雑な業務委託契約に関する手続きをすべて代行いたします。

できるだけ早く優秀な人材を探してすぐにでも業務委託を進めたい。また社内のリソースが足りず、手続きや契約内容のすり合わせに時間が取れないといった場合は、安心してWorkshipにお任せください。

人材マッチングと契約手続きのプロが、責任を持って対応いたします。そして正社員の保有リスクを持たずに、優秀な人材を採用できます。

Workshipには、現在マーケターやディレクター、エンジニア、デザイナーなどおよそ60,000人以上の優秀な人材が登録されています。

人材の質や、自社ツールを使った管理のしやすさが好評で、朝日新聞社やChatwork株式会社など、これまでに累計1,200社以上にご活用いただいています。

Workshipのサービスの特徴を簡単にお伝えします。

アカウント登録が無料!

Workshipはアカウント登録料無料で、次のさまざまな機能をご利用いただけます。

・ニーズに合わせたマッチ度の高い候補者を随時提案

・スカウト機能

・フリーランス検索

・求人掲載は無制限

・無制限のメッセージ機能で候補者と直接交渉が可能

・オンライン面談

・求人作成代行

・オンラインサポート

・印紙代不要の電子契約

・正社員転換契約

・賠償責任保険が自動で適用

・稼働管理

※自動で費用が発生することはありません。

※料金はユーザーとの成約が完了した時点で発生します。

また、ご利用いただく中でお困りのことがあれば、随時丁寧にサポートいたします。

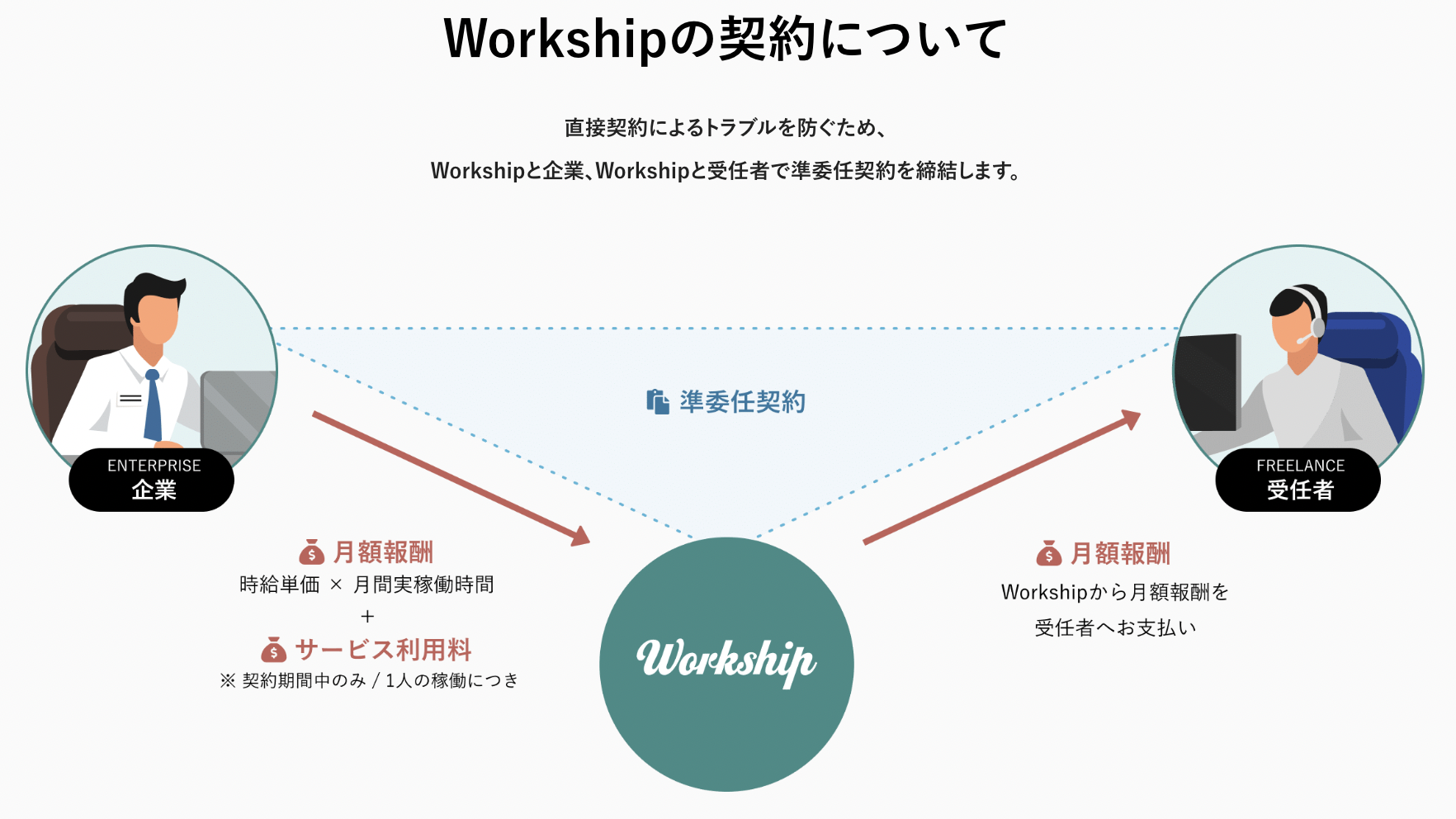

三者間契約でインボイス制度の不安がない

三者間契約でインボイス制度の不安がない

フリーランスを活用する上で、採用担当者様の工数負担が大きいのが、契約書の取り交わしです。Workshipでは成約時に企業 ⇄ Workship ⇄ フリーランスの三者間契約を締結し、その契約手続きを代行します。クライアント企業となるお客様の契約先はWorkshipとの契約となるため、フリーランス活用でネックとなるインボイス制度への対応も問題ありません。また、毎月の請求処理も代行して行ないます。

Workshipで稼働と進捗管理も安心

成約後のフリーランスの稼働管理も、Workshipの管理画面内から行えます。管理画面ページを閲覧するだけで、稼働時間や業務の進捗など定期チェックもしやすくなります。

成約まで費用は発生しません!成約後も14日間の返金保証アリ!

Workshipでは、外部のフリーランスを活用し始めるまでは月額費用がかかりません。そのため、自社にマッチする人材をじっくりと見定められます。また、成約後であっても14日間は返金保証があり、ミスマッチを起こす可能性が低くなります。

▼以下では、Workshipのサービス資料を無料でダウンロードできます。ぜひ貴社の採用活動にお役立てください。

【導入事例はこちら】

無料アカウント登録

無料アカウント登録