【テンプレート付き】ジョブディスクリプション(職務記述書)とは? 記載例・サンプルからメリット・デメリットを解説

職務(ジョブ)重視の人事システムである「ジョブ型雇用」は、専門職の採用に効果的な人事システムで、大手企業はもちろん、多くのベンチャーやスタートアップ、中小企業などで導入されはじめています。

そんなジョブ型雇用を導入するにあたって、必要かつ重要となるのが、業務内容の詳細や期待する成果をまとめた「ジョブディスクリプション(職務記述書)」です。

ジョブディスクリプションは、職務内容や責任範囲、必要なスキルや資格などを明確に記載した文書のことで、採用や評価、教育などの人事管理においてさまざまなメリットがありますが、一方でデメリットも存在します。

この記事では、すぐに使えるジョブディスクリプションのテンプレートのダウンロードリンクと、ジョブディスクリプションの説明から、記載例のサンプル・テンプレートや書き方、活用するメリット・デメリットまで詳しく解説します。

これからジョブ型雇用を実施しようとお考えの方は、ぜひ参考にしてください。

ジョブディスクリプションとは

まずはジョブディスクリプションの概要や目的について解説します。

ジョブディスクリプションの概要

「ジョブディスクリプション(職務記述書)」とは職務内容や給与・待遇などを詳しく記した書類のこと。エンジニアやマーケターといった専門職の採用やジョブ型雇用と呼ばれる「仕事・職務」にあわせて人を採用する人事システムで活用されることの多い書類です。ジョブディスクリプションは、人事だけでなくその部署のマネージャー、場合によっては役員なども参加し作成することが通例です。

欧米諸国では、このジョブディスクリプションが採用をするために必要不可欠なものとして活用されています。

ジョブディスクリプションの目的

ジョブディスクリプションには、下記の2つの目的があります。

- 職務内容をはっきりさせるため

- 職務内容に基づいた賃金を確定するため

ジョブディスクリプションを作成することで、それぞれの社員が担当する職務について明確に規定できます。そうすると非効率な業務や無駄な時間を排除でき、組織全体の生産性が向上します。

また、「ジョブ型雇用」では本来、「同一賃金・同一労働」の原則があり、年齢や経験などに寄らず、職務内容に基づいて賃金を決定します。ジョブディスクリプションには、待遇なども明記しておくことで、客観的で公平な待遇が担保され、第三者から見た際の不公平感が抑えられます。

ジョブディスクリプションのテンプレート

すぐに使えるジョブディスクリプションのテンプレートは、下記からダウンロードいただけます。記事の解説と併せてぜひご活用ください。

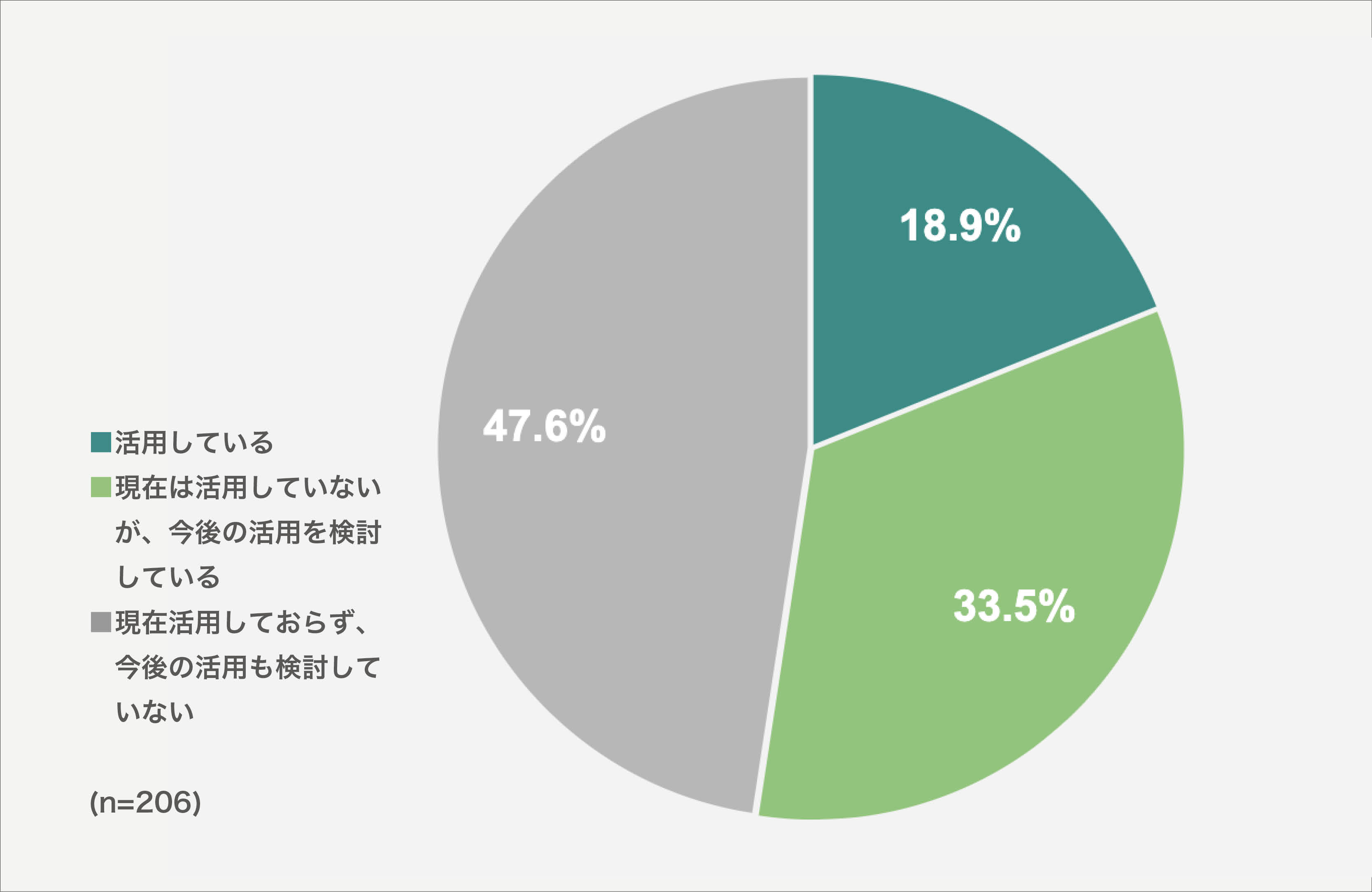

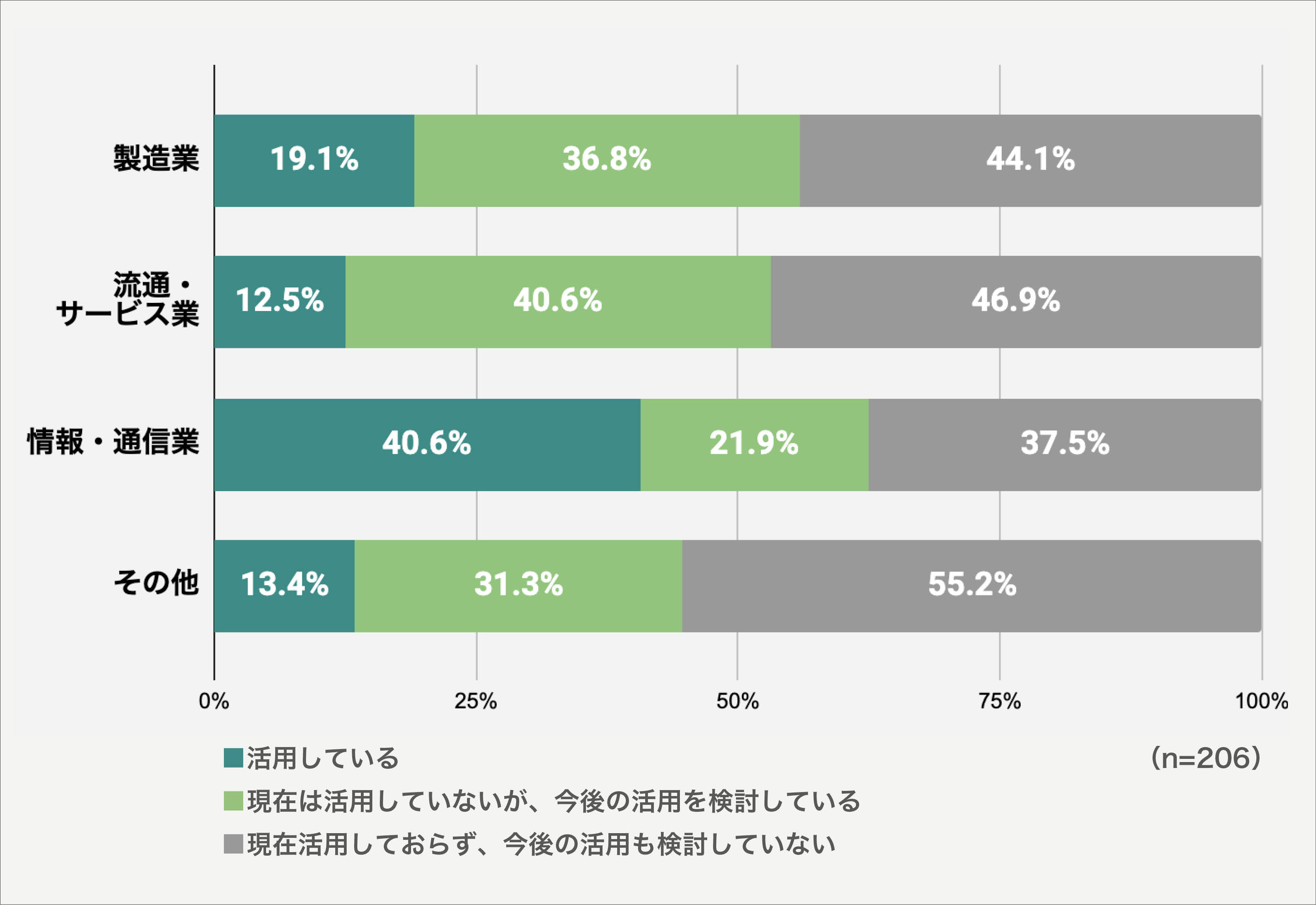

「ジョブ型雇用」の導入率と事例

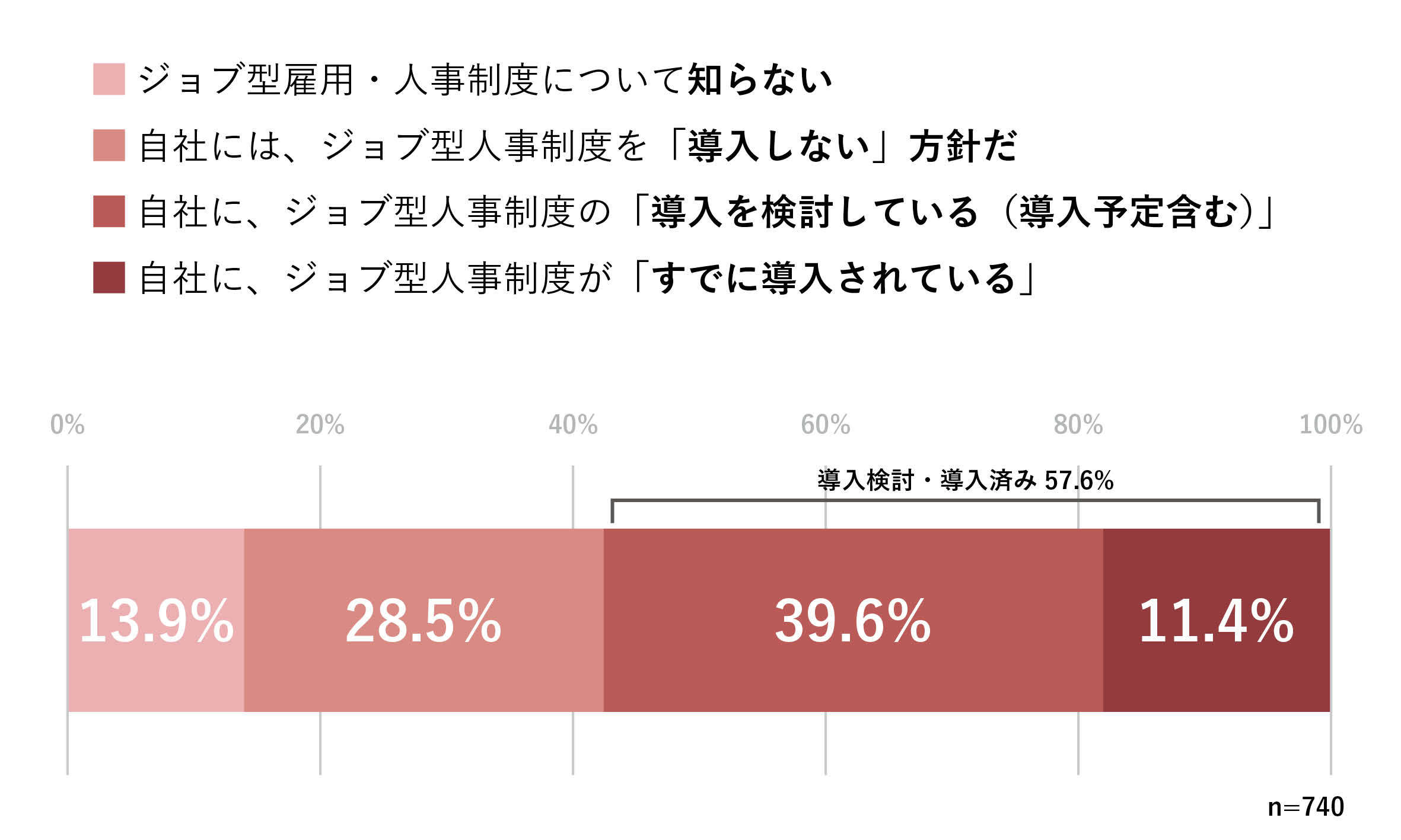

パーソル研究所が2021年6月に発表した調査によると、従業員規模300人以上の日本企業で、「ジョブ型」を導入しているのは18%、導入を検討しているのが39.6%、一方で導入しない方針の企業が28.5%という結果がでました。

(出典:パーソル総合研究所)

この調査から1年以上が経った2022年現在は、上記よりもより導入が進んでいると考えられます。また、その中でも自社が導入する「ジョブ型」の仕組みについて、ウェブサイトなどで公表している大手企業、4社を紹介いたします。

富士通株式会社

(出典:同社HP https://pr.fujitsu.com/jp/news/2022/04/21.html)

株式会社日立製作所

(出典:同社HP https://www.hitachi.co.jp/recruit/hrsystem/message/)

資生堂株式会社

(出典:同社HP https://corp.shiseido.com/report/jp/2020/value/people)

KDDI株式会社

(出典:同社HP https://career.kddi.com/environment/diversity.html)

どんな目的をもって「ジョブ型」を導入し、どんな制度を構築したのか、ぜひ参考にしてみてください。

ジョブディスクリプションが注目されている背景

これまで多くの日本企業では、ジョブ型雇用とは真逆といえる「メンバーシップ型雇用」と呼ばれるシステムを採用してきました。

メンバーシップ型雇用とは、終身雇用をベースとした雇用システムで、新卒一括採用、ジョブローテーションを基盤とし、組織に必要なゼネラリストの育成をめざします。ただし、能力・スキルでの一元的な評価がしづらく、年齢とともに給与が上がる「年功序列」という形を取るのが通例でした。

しかし近年では、専門職の人手不足や外国人雇用の増加などにより専門職の活用が重要視されはじめたことで、「ジョブ型雇用」を導入する企業が増加。このような専門職の需要の高まりやジョブ型雇用の普及に伴い、入社前から職務を明確に規定する「ジョブディスクリプション」に注目が集まっているのです。

ジョブディスクリプションを活用するメリット・デメリットについては、記事後半でご紹介します。

▼以下では、はじめての人のための「ジョブ型雇用」の導入ガイドを無料でダウンロードできます。ぜひ貴社の採用活動にお役立てください。

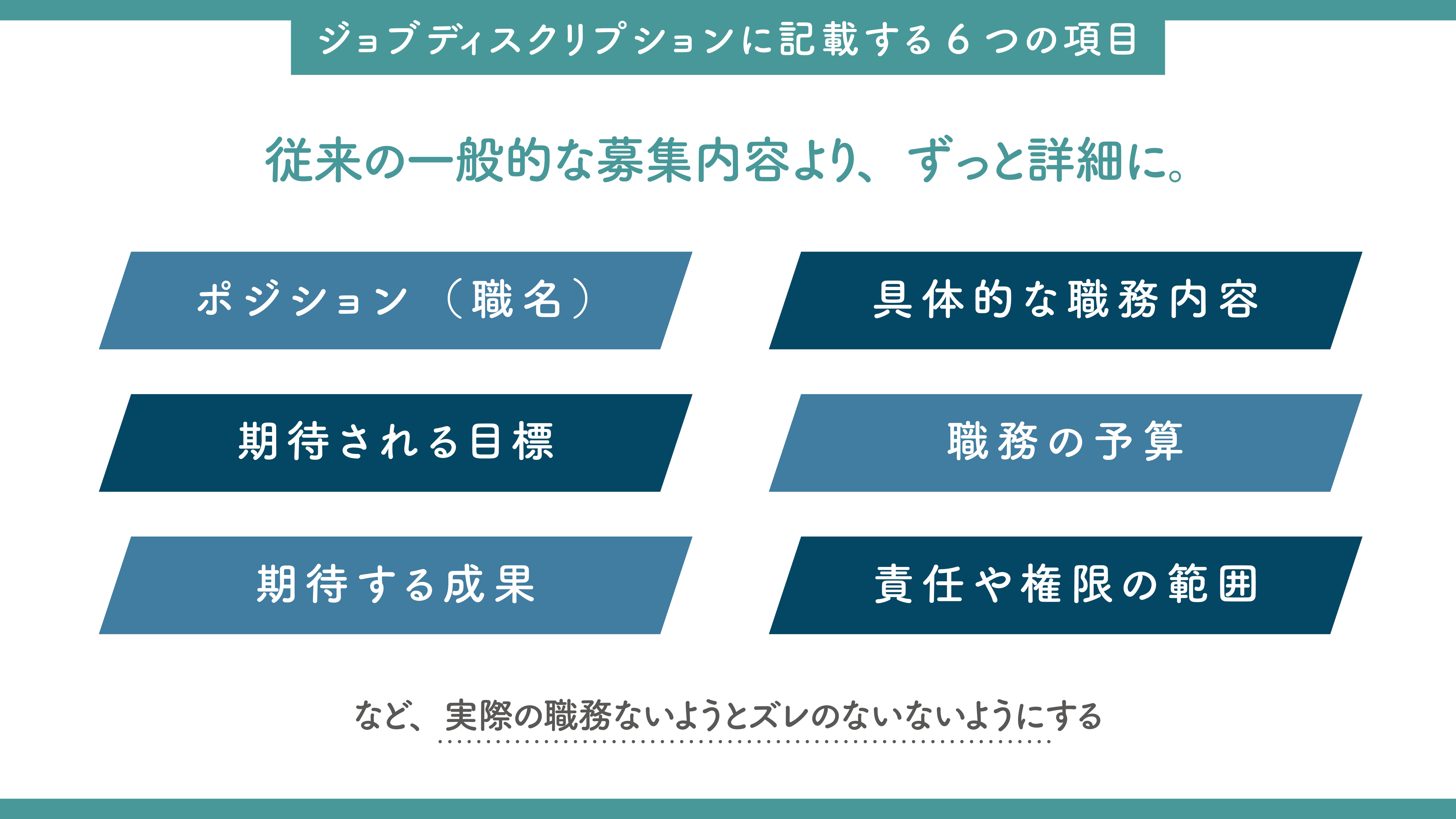

ジョブディスクリプションの書き方|記載すべき6つの項目

ジョブディスクリプションは、以下の6つの項目を中心に記載します。

- ポジション(職名)

- 具体的な職務内容

- 期待される目標

- 職務の予算

- 期待する成果

- 責任や権限の範囲

以下で、それぞれ解説します。

1.ポジション(職名)

募集する職種の名称を記載します。例えば、「インサイドセールス」や「インフラエンジニア」などです。

2.具体的な職務内容

業務の詳細を箇条書きで記載します。優先度や発生頻度の高い業務から順に書きます。例えば、「新規顧客の開拓や既存顧客のフォローアップを行う」や「サーバーやネットワークの構築や運用を行う」などです。

3.期待される目標

職務において達成すべき目標を記載します。目標は具体的かつ測定可能なものにします。例えば、「月間売上目標の達成」や「システムの稼働率の維持」などです。

4.職務の予算

職務に関連する予算の範囲や管理方法を記載します。例えば、「営業活動に関する経費の上限は月額○○円で、毎月報告書を提出する」や「システムの運用に関するコストは年間○○万円以内に抑える」などです。

5.期待する成果

職務によって生み出される成果や価値を記載します。成果は定量的かつ具体的なものにします。例えば、「顧客満足度の向上」や「システムの安定性の向上」などです。

6.責任や権限の範囲

職務において責任を負う範囲や、権限の範囲を記載します。例えば、「顧客との契約締結に関する最終決定権を持つ」や「システムの変更や更新に関する承認権を持つ」などです。

ポジションや業務内容を明確にしておけば、その仕事に合わせた人材が集まりやすく、採用ミスマッチの低減にもつながります。

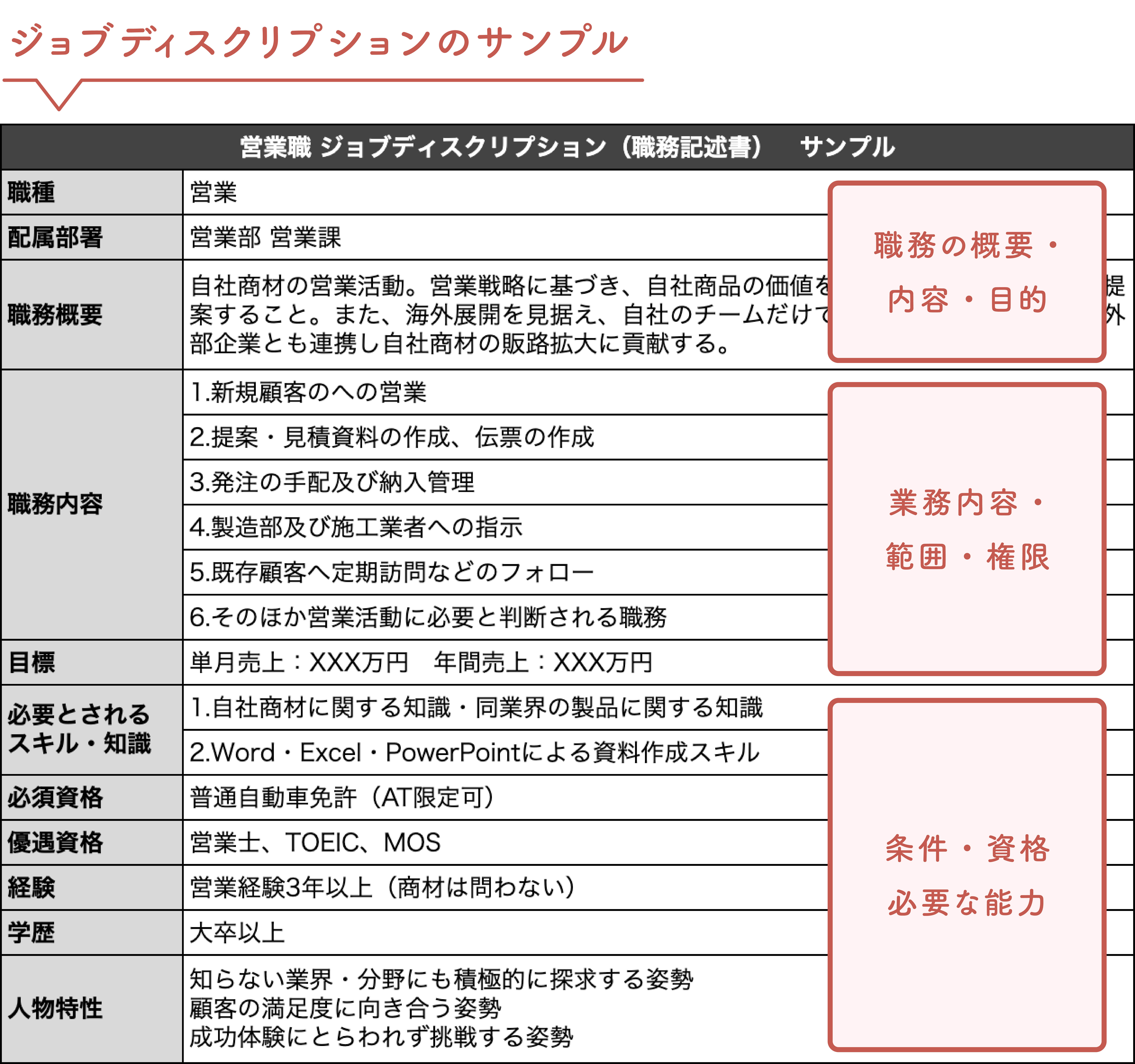

ジョブディスクリプションのサンプル(記載例)

下図が、ジョブディスクリプションのサンプルです。

各項目でどのような点を意識して記載すべきか、一覧表でまとめてみます。

| 項目 | 記載すべき点 |

|---|---|

| 職務内容 | 職務内容では、実際におこなう業務を説明する。たとえば「営業」でも、顧客先へ行くのか、社内で電話するのかなど内容はさまざま。どのような仕事を任せるのか、必要であれば項目化しながら社外の人でも分かるように記載する。 |

| 目標 | 可能な限り具体的な目標を設定する。分かりやすい場合は売り上げ〇〇円などの数値目標だが、まだ十分なスキルを見込まない場合には電話を月に◯本など行動目標でも可。 |

| 知識・技術 | 営業であればセールスフォースなどのSFAツールの使用経験、デザイナーであれば、figmaやSketchなどのデザインツールなど、具体例を用いて明記する。とくに思いあたらない場合には、マイクロソフトのオフィスツールなどを記載するだけでも問題ない。 |

| 経験・学歴 | とくに中途採用の場合、「営業として◯年以上の経験がある」などの制限を設けることで、絞り込みがしやすくなる。学歴の場合は、「デザインを専門に学んだデザイナー」などに用いることが可能。 |

ジョブディスクリプションを作成する際は上記の項目に沿って、それぞれ具体的に明記することで、採用したい人材像を明確にできます。また、項目をあらかじめ用意した、テンプレートに沿って作成すれば、初めての方でも有用なジョブディスクリプションが作成できます。

ジョブディスクリプション作成時の3つの注意点

ジョブディスクリプションを作成する際に気をつけたい3つのポイントを解説します。

1. 記載した職務と実務にズレがないように作成する

ジョブディスクリプションに記載した職務内容と実際の業務に違いがあると、離職やミスマッチにつながります。

反対に、あまりに限定した業務しか記述しないとかえって全体の仕事が非効率になってしまう可能性もあります。ある程度の業務内容を網羅したジョブディスクリプションを作成し、同時に連携部署との関係なども記載するようにしましょう。

2. 人事だけで作成しない

記載内容と実際の業務のズレを生まないために、人事だけでジョブディスクリプションを作るのは止めましょう。

採用した人物が配属される部署の現場社員やマネージャーなど、現場を知る人の意見を取り入れることが重要です。社内連携が重要となるポジションであれば、配属先だけでなく連携する部署の人もジョブディスクリプションの作成に携わるとよいかもしれません。

3. 定期的に内容を見直す

会社の状況や人材のニーズは頻繁に変化します。したがって、採用したい人材の要件も高い頻度で変わってくるでしょう。

どれだけ優れたジョブディスクリプションを作成できても、会社の変化に対応できていないと結果的にミスマッチとなる可能性があります。定期的にジョブディスクリプションを見直し、自社が求める人材を適切に条件として提示できるようにしておきましょう。そのために変化に対応しやすいジョブディスクリプションにすることも重要です。

ジョブディスクリプションを活用するメリット4つ

ジョブディスクリプションは、ジョブ型雇用の採用面においても重要なだけでなく、採用面以外の場面でも利用するメリットが多くあります。以下がジョブディスクリプションを利用するメリットです。

- 採用の質が向上する

- 成果が明確になる

- 職務に対して給与設定がしやすい

- 専門性が高い人材を雇用できる

1.採用の質が向上する

業務内容が漠然とした求人を出した場合、求職者は仕事内容や必要なスキルなどをイメージしにくくなります。その結果、条件を満たさない求職者ばかりが応募してきたり、本来求める人材が応募しなくなってしまうケースも。

職務に関する条件を細かくまとめたジョブディスクリプションを求人に活用すると、こうした状態を回避して、理想に合った人材をスムーズに確保できるようになり、採用の質を上げられます。

2.成果が明確になる

ジョブディスクリプションを作成しておくことで、募集職種の業務内容は明確になります。事業の目標を達成するために必要な目標や成果に対する視点もクリアになり、よりパフォーマンスを出しやすい体制が整えられるでしょう。

3.職務に対して給与設定がしやすい

ジョブディスクリプションでは、募集する業務に対して必要なスキル・業務難易度・稼働工数などを明確に記載します。これにより業務に対しての費用相場を算出しやすく、誤った金額でアサインするリスクを低減でき、待遇面による採用機会の損失を防げます。

また、賃金は職務内容に基づいて算出するため、成果に対する人件費率も明確になります。

4.専門性が高い人材を雇用できる

ジョブディスクリプションが用いられるのは、具体的に職種を定めて採用するジョブ型雇用です。したがって、デザイナーやエンジニアなど専門性の高い職種と相性がいいといえます。総合職だけでなく、こうした専門職を雇用できるようになるのもジョブディスクリプションのメリットです。

さらにジョブディスクリプションを社内の人材にも応用することで、各自がおこなう業務を明確化し、専門性を高めた育成も期待できます。

ジョブディスクリプションのデメリット3つ

一方で、職務内容が決まっているからこそ起こり得る問題もあります。今後ジョブディスクリプションを導入する企業は、想定されるリスクに対する解決策も考えておくことが重要です。

- チームの連携が弱くなるリスクがある

- 業務が属人化するリスクがある

- 社内組織が不安定になる

1.チームの連携が弱くなるリスクがある

ジョブディスクリプションで職務範囲を明確にすることで、採用した人材が範囲を超えた業務をおこなわないことや、チームよりも個人のスキルを重視して働きたいと考える人材も増えるでしょう。

これらの理由により、メンバー間の協力体制が希薄になり、チームの連携が弱くなるリスクがあります。個々のスキルやモチベーションは高くても、チームとして稼働しなければ、仕事は前に進みません。ジョブディスクリプションを作成する際には、職務範囲は暫定的かつ、さまざまな範囲の職務をフォローできるような記載にしましょう。

2.業務が属人化するリスクがある

必要なスキルなどを明確にしたうえで採用活動などをおこなえることがジョブディスクリプションの利点です。しかし、一つの業務に特化した人材が集まると、業務の属人化が進むケースも。担当者が1人休むだけで現場の業務がストップしてしまうことも少なくありません。 個人のスキルを重視しつつ、過度に個人に依存せずバランスを取ることが求められます。

3.社内組織が不安定になる

ジョブディスクリプションでは、基本的に有期で目標を設定します。特に専門性の高い人材の場合には、目標を達成したらまた転職する人もいます。実際に、ジョブ型雇用が一般的な海外では転職が多く、必要な仕事が終われば会社を離れることも少なくありません。

つまり、ジョブ型雇用の導入とジョブディスクリプションにより、自社で長期にわたって働く人材の獲得が疎かになり社内組織が安定しないリスクもあります。このようなことを防ぐためにも、即戦力の採用は「ジョブ型雇用」。長期的な雇用は「メンバーシップ雇用」などと区別することをおすすめします。

もし今、フリーランス採用をご検討中であれば、30秒登録で、候補者を検索できるWorkshipに無料で登録してみませんか?

準委任契約でトラブルを防ぐための業務委託契約書の作成ポイント

リスクを抑えてジョブ型雇用を導入する方法

先に挙げた3つのリスクはいずれも、専門性の高い人材の採用によって引き起こされる人材・チームの問題であり、長期的に見た人材の「ミスマッチ」です。

つまり、ジョブディスクリプションを運用するなかでも「いかにミスマッチを起こさないようにするか」という観点を持ち工夫することで、リスクを抑えられます。ミスマッチを防ぐ手法はさまざまですが、その中でもジョブ型雇用と相性がよく、試しやすい手段の一つに「フリーランスの活用」があります。

ジョブ型雇用と相性が良い「フリーランスの採用」

ジョブ型雇用は、フリーランスや副業人材と非常に相性のいい採用方式です。

フリーランスはデザイナーやエンジニアなど特定の職種のスキルを活かして働く人が多く、スキルを判断しやすい人材です。また、業務を発注し始めてから数回の業務は、企業とフリーランスの双方にとって「ミスマッチを確かめる」意味合いが強く、ミスマッチのリスクを大きく防ぐことができます。

実際にフリーランスを採用する企業は増加しており、ジョブ型雇用の先駆け的な人材と言えるでしょう。

さらに、フリーランスには以下のようなメリットもあります。

- 正社員よりも人件費コストが低い

- 数ヵ月などの短期から働いてもらうことが可能

- リモートOK(オフィス準備不要)など柔軟な働き方に対応できる

- 高い専門性を活用できる

フリーランスや副業ワーカーを採用するサービスは多種多様です。以下の無料資料では、複数のサービスをまとめ、機能と費用を比較しました。フリーランス活用を検討されている方はぜひご覧ください。

ジョブ型雇用にはフリーランスがおすすめ

ここからは、正社員だけでなく、フリーランスを活用する方法についても解説していきます。

正社員だけが人材ではない

ここまでは新卒・中途で正社員を採用する際の手法について解説してきました。

しかし、最近は正社員だけでなくフリーランスを雇って活用する形も徐々に増えています。

上記の調査によれば、半分以上の企業が「フリーランスを活用・または活用を検討している」と回答していることがわかります。

▼以下では、はじめての人のための「ジョブ型雇用」の導入ガイドを無料でダウンロードできます。ぜひ貴社の採用活動にお役立てください。

フリーランスを採用するメリット

それでは次に、フリーランスを活用するメリットをいくつか紹介します。フリーランスを活用するメリットは、以下の通りです。

1.コストの削減につながる

フリーランスの場合は正社員と異なり、社会保険料や福利厚生費を会社が負担する必要がありません。

またプロジェクトごとに即戦力人材を採用するため、教育や研修、トレーニングなどの機会を企業が提供することもないでしょう。

そのため企業では、大幅なコスト削減が見込めます。

2.柔軟な働き方に期待きる

フリーランスは原則として個人事業主として働く人材なので、柔軟性が高いのが特徴です。

正社員であれば週5日のフルタイムで働き、オフィスにも席を用意する必要があります。

一方フリーランスの場合は「週3日だけ」や「リモート完結」という働き方も可能であるため、企業にとっても負担が少なくて済むでしょう。

3.即戦力としてスピード採用が可能

フリーランス人材の場合は、企業との合意さえできれば、採用した即日からの稼働も可能です。

特に競合他社がいる場合などは、1日でも早くサービスを展開したいという場合もあるのではないでしょうか。そのような時に即日で業務に取り掛かってもらえるのは、企業にとって大きなメリットとなります。

4.高い能力に期待できる

フリーランス人材は、その多くがエンジニアやデザイナーなど特定の職能に長けたスペシャリストです。

ジェネラリストが社内に多い場合には、フリーランスを活用することで専門性を補えます。また、フリーランスから教育を受け、社内リソースの能力をアップさせることも可能です。

このように、フリーランス人材を活用することで自社のボトルネックを解消し、生産効率を低コストで向上させることができるでしょう。

▼以下では、業務委託契約書テンプレートを無料でダウンロードできます。ぜひ貴社が業務委託契約する際にお役立てください。

【ポイント解説付】

業務委託に必要な4つの契約書テンプレート

・業務委託の種類と特徴

・業務委託契約で作成する契約書の種類

・契約書のテンプレート

enterprise.goworkship.com

効果的にフリーランスを採用する方法

上記のようなメリットがあるフリーランスですが、どのように採用すればいいのでしょうか?

「リファラル採用」「ダイレクトリクルーティング」など多様な採用手法もありますが、ここでは人材紹介サービスの利用をおすすめめします。

人材エージェントを利用すれば「正確な募集情報の掲載」と「希望する人材とのマッチング」を両立可能です。

初めてフリーランスを採用する際には、ノウハウがなければただ時間とコストを浪費するだけになってしまうケースもあります。そこで信頼できる人材紹介会社を利用し、ノウハウがある程度確立してから他の採用手法に挑戦してみると良いでしょう。

▼以下では、フリーランス採用サービス比較表を無料でダウンロードできます。ぜひ貴社の採用活動の参考にしてください。

フリーランス採用におすすめの人材紹介サービス11選

1. Workship

Workshipはエンジニア/デザイナー/PMまで幅広い職種で、48,500人以上のフリーランス人材が在籍するフリーランス専門エージェントです。募集だけでなく企業側からスカウトできるため積極的な採用をしたい企業におすすめです。

また、フリーランスの実績や経験がわかりにくい採用課題をWorkship独自のアルゴリズムでスコアリングし、即戦力となるフリーランスを採用できます。

| 特徴・メリット |

|

▼以下では、Workshipのサービス資料を無料でダウンロードできます。ぜひ貴社の採用活動にお役立てください。

2. ポテパンフリーランス

▲出典:ポテパンフリーランス

ポテパンフリーランスはプログラミングスクール「ポテパンキャンプ」を運営する株式会社ポテパンが運営するフリーランス専門エージェントです。プログラミングスクールを傘下にもつエージェントだからこそ、フリーランスへの対応が厚く採用企業側の心配事が少ない点がメリットです。

メインはエンジニアやプログラマーといったIT人材ですが、PMやイラストレーターといった案件も幅広くあります。

| 特徴・メリット |

|

3. レバテック

▲出典:レバテック

レバテックは、フリーランス専門エージェントの大手企業として、取引企業5,000以上、登録エンジニアやクリエイター数は20万人以上の規模となっています。

レバテックが紹介するフリーランス人材は「準委任契約」で働くスタッフで、成果物の納品を目的としない、業務を遂行するためのIT人材を求める方におすすめです。

| 特徴・メリット |

|

4.テックビズフリーランス

▲出典:テックビズ

テックビズフリーランスは、取引先企業1,400社以上、4,000名を超えるエンジニアが登録している大手フリーランスエージェントサイトです。常時採用可能なエンジニアも300名以上おり、最短即日契約も可能です。

テックビズフリーランスでは、テックビズからの紹介意外に、企業からのスカウティングもできるため、能動的な採用活動を進めることもできます。

| 特徴・メリット |

|

5.PE-BANK(ピーイー・バンク)

PE-BANK(ピーイー・バンク)は、マージンや手数料の公開など、透明性の高い契約が評判のフリーランスエージェントです。

東京・大阪以外のエリアの案件が多いため、地方都市の企業にもおすすめできます。

| 特徴・メリット |

|

6.ギークスジョブ(geechs job)

大手企業案件が多いギークスジョブ(geechs job)は、年間契約数1万件以上とITエンジニアの利用実績も豊富。

早く自分の希望条件に合う案件・求人の紹介を受けたいフリーランスのITエンジニアやWEBデザイナーにおすすめのエージェントサービスです。

| 特徴・メリット |

|

7.テクフリ

▲出典:テクフリ

フリーランスエンジニア向けの案件・求人サイトのテクフリ(テックキャリアフリーランス)は、案件・求人情報が常時1万件以上のおすすめフリーランスエージェント。

主な対応エリアは東京・神奈川・千葉・埼玉で、東京周辺でフリーランスのITエンジニアを探す際におすすめのフリーランスエージェントです。

| 特徴・メリット |

|

8.HiPro Tech

▲出典:HiPro Tech

HiPro Tech(ハイプロテック・旧i-common techサービス)は、エンジニアやITコンサルタントに特化したフリーランスエージェント。

運営会社は東証プライム上場企業のパーソルキャリア株式会社で、転職サイトのdodaやハイクラス転職エージェントのdoda Xを運営しています。

| 特徴・メリット |

|

9.ランサーズエージェント

▲出典:ランサーズエージェント

クラウドソーシングサービスで有名なランサーズ株式会社のグループ会社が運営するランサーズエージェント。

ランサーズの運営だけに他のフリーランスエージェントと比較して登録者数が多いのが特徴です。

| 特徴・メリット |

|

10.ITプロパートナーズ

▲出典:ITプロパートナーズ

ITプロパートナーズは、フリーランスのITエンジニアやWEBデザイナーを探す際におすすめのサービスです。

| 特徴・メリット |

|

11.クラウドテック

▲出典:クラウドテック

クラウドテックは、ウドソーシングサービスで有名な株式会社クラウドワークスが運営するフリーランスエージェント。

リモートワークや週3日・4日稼働の案件を探す際にもおすすめのサービスで、業界最大級のリモートワーク案件が特徴のフリーランスエージェントです。

| 特徴・メリット |

|

▼以下では、Workship登録人材から収集した『フリーランスの働き方に関する調査レポート』を無料でダウンロードできます。フリーランスが希望する報酬額や休日などを網羅した資料ですので、ぜひ貴社の採用活動にお役立てください。

優秀な人材の採用には登録無料の『Workship』がおすすめ

優秀な中途人材の採用活動をスムーズに進め、高いマッチング率を実現できるようにするためには、母集団形成に注力することが重要です。

自社にもともと興味を持っていて共感を抱いている母集団ができれば目的に応じた適材を最小限の採用コストで獲得できるようになります。

中途採用の手法としては、SNSを利用する方法や転職エージェントに依頼する方法もありますが、確実に優秀な人材を確保するならフリーランスの起用がおすすめです。

『Workship』では、優秀な人材を紹介・マッチングするだけでなく、煩雑な業務委託契約に関する手続きをすべて代行いたします。

できるだけ早く優秀な人材を探してすぐにでも業務委託を進めたい。また社内のリソースが足りず、手続きや契約内容のすり合わせに時間が取れないといった場合は、安心してWorkshipにお任せください。

人材マッチングと契約手続きのプロが、責任を持って対応いたします。貴社が正社員の保有リスクを持たずに優秀な人材を採用できるように、さまざまなサポートを提供いたします。

Workshipには、現在マーケターやディレクター、エンジニア、デザイナーなどおよそ48,500人以上の優秀な人材が登録されています。

人材の質や、自社ツールを使った管理のしやすさが好評で、朝日新聞社やChatwork株式会社など、これまでに累計1,100社以上にご活用いただいています。

Workshipのサービスの特徴を簡単にお伝えします。

アカウント登録が無料!

Workshipはアカウント登録料無料で、次のさまざまな機能をご利用いただけます。

・ニーズに合わせたマッチ度の高い候補者を随時提案

・スカウト機能

・フリーランス検索

・求人掲載は無制限

・無制限のメッセージ機能で候補者と直接交渉が可能

・オンライン面談

・求人作成代行

・オンラインサポート

・印紙代不要の電子契約

・正社員転換契約

・賠償責任保険が自動で適用

・稼働管理

※自動で費用が発生することはありません。

※料金はユーザーとの成約が完了した時点で発生します。

また、ご利用いただく中でお困りのことがあれば、随時丁寧にサポートいたします。

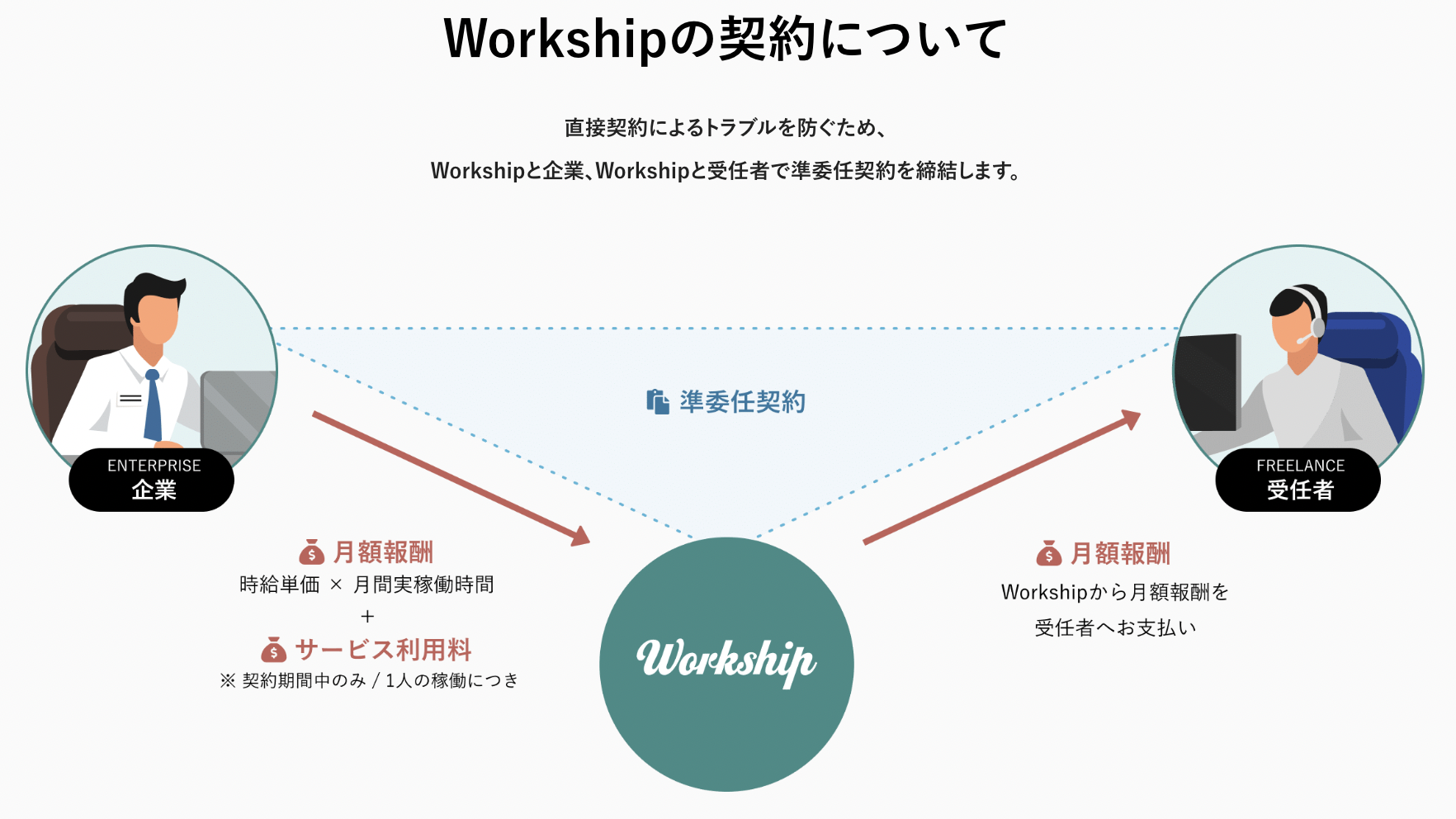

三者間契約でインボイス制度の不安がない

三者間契約でインボイス制度の不安がない

フリーランスを活用する上で、採用担当者様の工数負担が大きいのが、契約書の取り交わしです。Workshipでは成約時に企業 ⇄ Workship ⇄ フリーランスの三者間契約を締結し、その契約手続きを代行します。クライアント企業となるお客様の契約先はWorkshipとの契約となるため、フリーランス活用でネックとなるインボイス制度への対応も問題ありません。また、毎月の請求処理も代行して行ないます。

Workshipで稼働と進捗管理も安心

成約後のフリーランスの稼働管理も、Workshipの管理画面内から行なえます。管理画面ページを閲覧するだけで、稼働時間や業務の進捗など定期チェックもしやすくなります。

成約まで費用は発生しません!成約後も14日間の返金保証アリ!

Workshipでは、外部のフリーランスを活用し始めるまでは月額費用がかかりません。そのため、自社にマッチする人材をじっくりと見定められます。また、成約後であっても14日間は返金保証があり、ミスマッチを起こす可能性が低くなります。

▼以下では、Workshipのサービス資料を無料でダウンロードできます。ぜひ貴社の採用活動にお役立てください。

【導入事例はこちら】

無料アカウント登録

無料アカウント登録