準委任契約と請負契約の違い|業務委託契約で注意すべきポイントを解説

業務委託契約には、請負と委任、準委任契約の3種類の契約方法があり、それぞれの契約ごとに決まりがあります。

委任契約は弁護士や税理士などの法律に関係する専門領域に関する契約で、一般的な業務委託契約は、準委任契約と請負契約を締結するケースがほとんどです。

ただし業務委託契約を結ぶ場合は、ルールをしっかりと理解しておかないと、法律に違反してしまう可能性があります。

そこで今回は、準委任契約と請負契約の違いや、業務委託契約で注意すべきポイントを詳しく解説します。

もし偽装請負を行なった場合は複数の罰則が課される可能性があるため、ぜひ本記事を参考にして、法律に沿った業務委託契約書の作成を心がけてください。

業務委託契約とは

業務委託とは、社外の個人や企業に、自社の業務を委託することです。

業務委託では、業務を委託する者と受託される者が対等な立場となり、その間に雇用関係が存在しないのが特徴です。

また、業務委託契約はあくまで通称であり、正確名称として「請負契約」「委任契約」「準委任契約」の3つの契約形態の総称となっています。

以下で、それぞれの特徴を解説します。

請負契約

請負契約とは、成果物の納品によって業務が完了する業務委託契約です。

業務を委託した発注者に対し、受託者は契約内容のとおりの仕様、品質の成果物を期日までに納品する義務を負います。そして納品された成果物に対して、報酬が支払われる仕組みです。

そのため、請負契約では、成果物の内容について契約前に明確にしておくことが重要です。

委任契約

委任契約は、受託者が法律行為を遂行することに対して報酬が支払われる契約です。

弁護士や司法書士、税理士などの士業の方が法律行為を行う際に締結する契約で、請負契約とは異なり、一定の事務処理自体を目的とします。

委任契約では、業務の遂行が受託者に任されており、受託者が善良な管理者意識をもって業務を遂行する義務を負うのが特徴です。

準委任契約

準委任契約は、委任契約と同様に、受託者が業務を遂行することに対して報酬が支払われます。

準委任契約は、請負契約とは異なり、時間や日割り、回数などで費用を決めるのが一般的です。

委任契約が法律に関する業務である一方、準委任契約はエンジニアやコンサルタントといった法律以外の分野の業務を対象とします。

▼以下では、業務委託契約書テンプレートを無料でダウンロードできます。ぜひ貴社が業務委託契約する際にお役立てください。

【ポイント解説付】

業務委託に必要な4つの契約書テンプレート

・業務委託の種類と特徴

・業務委託契約で作成する契約書の種類

・契約書のテンプレート

enterprise.goworkship.com

準委任契約の契約形態には2種類ある

準委任契約には、報酬の支払い方が異なる2つの種類が存在します。

2020年の民法改正で明記された「履行割合型」と「成果完成型」です。それぞれの特徴は異なるため、依頼する業務内容に合わせて適切な契約形態を選ぶことが大切です。

参照:民法第648条の2第1項

それぞれの違いをまとめると以下のとおりです。

履行割合型 | ・業務の遂行にかかった時間や工数に応じて報酬が支払われる方式 ・報酬の対象:業務の遂行割合(時間・工数) ・主な目的:業務を誠実に行うこと ・適した業務:システム保守、コンサルティングなど |

成果完成型 | ・業務の成果に対して報酬が支払われる方式 ・報酬の対象:業務の完了などの成果 ・主な目的:特定の業務を終わらせること ・適した業務:機能実装、調査レポート作成など |

準委任契約には2つの型があり、それぞれに適した業務が存在します。業務の目的と内容を明確にし、どちらの契約がより適しているかを判断しましょう。

準委任契約と請負契約の違いは6つ

準委任契約と請負契約の違いには、主に次の6つがあります。それぞれ解説します。

1.目的の違い

請負契約では、業務の発注者が、受注者に「依頼した完成度の成果物を納品してもらうこと」が目的となります。そのため請負契約の報酬は、成果物の納品完了が前提となります。

一方、準委任契約では「依頼した仕事を遂行してもらうこと」が目的で、仕事にかかった工数や作業の時間に応じて報酬が発生するのが特徴です。

2.義務・責任の違い

請負契約では、発注者が依頼した完成度の成果物を、受注者が完成・納品する義務と責任を負います。そのため、発注者が依頼した完成度に満たない成果物を納品した場合には、受注者が納期までに修正や作り直しをしなければなりません。

もし納期までに依頼した完成度の成果物が完成できない場合には、報酬が支払われないケースや損害賠償の対象となるケースもあります。

一方準委任契約においては、仕事の完成義務がないものの、受注者に善管注意義務が生じます。善管注意義務とは、受注者の職業や能力などを鑑み、一般的に果たすべき業務の遂行に対する注意義務を指します。もしこの注意義務を果たしていないと判断できる場合には、発注者が受注者に損害賠償請求を求めることが可能です。

3.報酬発生時期の違い

請負契約における報酬が発生するタイミングは、基本的に成果物の引き渡しの時で、その際の条件として「発注した完成度の成果物であるか」が問われます。

一方の準委任契約における報酬の発生時期は、業務遂行に関する契約を交わしたときか、業務を完遂したときのどちらかとなるのが一般的です。

4.契約不適合責任の有無

契約不適合責任とは、請負契約の成果物が「発注した完成度や数量通りに納品する責任」のことです。もし発注した通りの完成度や数量でない場合には、発注者が受注者に対して損害賠償を請求できるケースもあります。

一方、準委任契約には、原則として契約不適合責任はありません。

5.契約解除のタイミングの違い

請負契約と準委任契約では、契約を解除できるタイミングが異なります。

請負契約では、発注者が依頼した仕事が完成するまでの間に、いつでも契約を解除できます。

ただし、発注者の一方的な都合によって契約を解除する場合には、受注者に対して損害賠償の支払いをしなければなりません。

一方、準委任契約では、発注者と受注者の双方がいつでも契約を解除できるのが特徴です。

準委任契約は、双方の信頼関係に基づいた契約であるため、この信頼が崩れた場合には契約を解除できます。ただし準委任契約においても、相手方に一方的な不利益を与える契約解除となる場合には、契約を解除する側が損害賠償の支払いを行わなければなりません。

5.再委託の可否

再委託とは、発注者が委託した業務を、受注者が別の個人や業者に再び委託することを言います。

請負契約では、原則として再委託が可能です。ただし、発注者の秘密事項の情報漏洩などのリスクがあるために、発注側の合意の上で再委託するのが一般的です。

一方準委任契約においては、発注者と受注者の信頼関係に基づく契約であるため、原則として再委託できません。ただし、双方で合意が取れている場合には、準委任契約でも再委託が可能です。

▼以下では、準委任契約の特徴やメリットデメリット、活用するためのポイントまでを詳しく解説しています。ぜひ貴社の業務委託契約にお役立てください。

準委任契約と派遣契約の4つの違い

業務委託契約と並行して検討される「労働者派遣契約」ですが、両者は法律上の扱いが異なります。特に重要な4つの違いを理解しないまま契約を結ぶと、意図せず法律に違反してしまうリスクも考えられます。

自社の目的に合った契約形態を正しく選択するために、両者の違いを明確に押さえておきましょう。

指揮命令権の所在

準委任契約と派遣契約では、業務の指示を出す「指揮命令権」が誰にあるかが異なります。

まず準委任契約の場合、指揮命令権は業務を請け負う受注者側にあります。そのため、発注者は業務の遂行方法を細かく指示を出すことはできません。

あくまで対等な事業者間の契約として、受注者が自身の裁量で業務を進めていくのが特徴です。

一方、派遣契約における指揮命令権は、派遣先である発注者側にあります。派遣スタッフは発注者の指示に従って業務を遂行し、その指揮命令系統に組み込まれる形となります。

業務の進め方を直接指示できるかどうかが、両者を区別する違いです。

契約の当事者

準委任契約と派遣契約は、誰と誰が契約を結ぶのか、その当事者の構成に違いがあります。

契約が二者間で完結するのか、三者が関わる構造なのかが、両者を区別するポイントです。

準委任契約は、業務を依頼する発注者と、その業務を受ける受注者の二者間で直接結ばれる契約です。当事者同士が対等な立場で、契約内容に関して合意を形成します。

それに対して派遣契約は、三つの立場が関わる構造で成り立っています。実際に働く「派遣スタッフ」、その雇用主である「派遣会社」、業務を行う「派遣先企業」の三者です。

派遣スタッフは派遣会社と雇用契約を結び、派遣先企業は派遣会社と労働者派遣契約を結ぶ形となります。

契約に関わる当事者の数が異なり、特に派遣契約は三者間の関係で成り立っている点を理解しておく必要があります。

報酬の対象

準委任契約と派遣契約では、報酬が何に対して支払われるのか、その対象が異なります。業務の行為そのものに価値を置くのか、労働時間に価値を置くのかの違いが、両者の報酬体系に反映されています。

まず準委任契約では、報酬の対象は委託された「業務の遂行」そのものです。成果物の完成は条件とされず、契約で定められた業務を行うこと自体に対して報酬が発生します。

一方、派遣契約における報酬の対象は「労働力の提供」、すなわち派遣スタッフが働いた時間です。派遣先企業は、労働時間やスキルに応じて設定された派遣料金を派遣会社に支払う仕組みとなっています。

準委任契約は業務の遂行、派遣契約は労働時間の提供が報酬の対象です。この違いを理解しておきましょう。

適用される法律

準委任契約と派遣契約では、準拠する法律がそれぞれ民法と労働者派遣法と違う点にも注意が必要です。どちらの法律が適用されるかによって、守るべきルールや負うべき責任が異なるからです。

準委任契約は、当事者間の取り決めを定める民法を根拠としています。契約の自由度が高く、業務遂行に関する基本的なルールが定められています。

一方、派遣契約は労働者派遣法という特別な法律に基づいています。この法律は、派遣労働者の保護を目的としており、二重派遣の禁止や契約期間の上限など、民法にはない詳細かつ厳格なルールが設けられています。

どの法律が適用されるかによって、契約の自由度や義務の内容が変わってきます。契約形態を選択する際は、それぞれの法律が定めるルールを理解しておく必要があります。

業務委託(準委任・請負)と派遣の比較表

これまでに解説した内容を総括し、準委任・請負・派遣の3つの契約形態を一覧表で比較します。

外部に業務を委託する際、これらの契約は混同されがちですが、その性質は全く異なります。それぞれの特徴を整理し、適切な契約選びに役立ててください。

項目 | 準委任契約 | 請負契約 | 派遣契約 |

指揮命令権 | なし(受注者側) | なし(受注者側) | あり(派遣先) |

契約の当事者 | 二者間 | 二者間 | 三者間 |

報酬の対象 | 業務の遂行 | 成果物の完成 | 労働力の提供(時間) |

主な責任・義務 | 善管注意義務 | 契約不適合責任 | 雇用責任(派遣元) |

適用される法律 | 民法 | 民法 | 労働者派遣法 |

表で示した通り、三つの契約形態は目的や当事者の関係性がそれぞれ異なります。特に注意すべきは「指揮命令権」の有無です。

発注者が業務の進め方を具体的に指示できるのは派遣契約だけであり、この点を曖昧にすると偽装請負と見なされるリスクがあります。

また、負うべき責任も重要な違いです。請負契約では成果物の完成が求められますが、準委任契約では善良な管理者としての注意義務(善管注意義務)を負うにとどまります。この責任範囲の違いが、報酬が発生する条件にもつながります。

各契約には明確な違いが存在するため、自社が求める業務内容や関与の度合いに最も適した契約はどれか、改めて整理してみてください。

請負契約と準委任契約の事例と選択方法

業務委託契約を締結する際に、請負契約と準委任契約のどちらの契約形態を選択すれば良いかについて解説します。

1.仕事の目的で選択する

上記で解説したように、請負契約と準委任契約では、それぞれの目的が異なります。

成果物の完成を目的とする場合には請負契約を選択し、業務の円滑な遂行を目的とする場合には準委任契約を選択するのが一般的です。

請負契約の事例

- システム開発業務、運送業務、建築やリフォームなど

準委任契約の事例

- コンサルティング業務、清掃業務、システムエンジニアなど

2.業務ごとに使い分ける

請負契約と準委任契約では、業務内容が大きく異なるため、業種によって双方を使い分けるのも良い方法です。

特にIT業界では、1つのプロジェクト内でシステム開発を請負契約で発注したり、でき上がったシステムを管理する準委任契約の両方が必要となるケースもあるでしょう。

このような場合には、それぞれの業務ごとに契約を締結するのがおすすめです。

準委任契約でトラブルを避けるための3つの実務的注意点

準委任契約を締結する際には、後々のトラブルを防ぐために、事前に確認・合意しておくべき実務上のポイントが存在します。契約内容の認識に齟齬があると、成果物の権利や再委託の可否といった点で問題が発生しかねません。

ここでは、3つの注意点を解説します。

成果物の「知的財産権」の帰属を明確にする

準委任契約で作成された成果物の知的財産権は、契約書でその帰属先を明確に定める必要があります。

なぜなら、契約書に権利に関する定めがない場合、著作権などの知的財産権は原則として制作者である受注者に帰属したままになるからです。その結果、発注者は納品された成果物を自由に使えず、改変や二次利用ができないといった事態に陥る恐れがあります。

例えば、準委任契約で作成してもらったロゴデザインで考えてみましょう。契約書に権利譲渡の条項がなければ、発注者はそのロゴをWebサイトに掲載できても、名刺やパンフレットに流用できません。

このような事態を避けるためには「本契約に基づき作成された成果物の知的財産権は、報酬の完済をもって発注者に移転する」といった条項を契約書に盛り込まなければなりません。

成果物を意図通りに活用し、円滑な事業活動を行うためにも、知的財産権の帰属に関しては契約段階で明確に合意しておきましょう。

「再委託」の可否と条件を取り決める

準委任契約では、委託した業務をさらに別の業者へ依頼する「再委託」について、その可否と条件を契約書で明確に定める必要があります。

なぜなら、準委任契約は当事者間の信頼関係を基礎とするため、原則として再委託は認められていないからです。もしルールが曖昧なまま再委託が行われると、情報漏洩のリスクや業務品質の低下といった問題に繋がる恐れがあります。

再委託を認める場合は、契約書で具体的な条件を定めておく必要があります。例えば、「受注者は、発注者の書面による事前承諾を得た場合に限り、業務の一部を第三者に再委託できる」といった条項を設けるのが一般的です。

再委託先の監督責任は元の受注者が負うことも明記しておくべきでしょう。

当事者間の信頼関係を守り、業務の品質を担保するためにも、再委託に関するルールは契約段階で具体的に定めておくことが大切です。

契約書に必要な「収入印紙」を確認する

準委任契約書に収入印紙が必要かどうかは、その契約内容によって判断が異なります。原則として不要ですが、特定の条件を満たす場合には課税対象となるため、事前の確認が求められます。

基本的に、準委任契約書そのものは印紙税法上の課税文書には該当しません。しかし、契約期間が3ヶ月以上で更新の定めがあるなど、継続的な取引の基本となる契約書は例外です。

この場合、「第7号文書」と見なされ、4,000円の収入印紙を貼付する必要があります。

例えば、単発のプロジェクトに関する契約書であれば印紙は不要です。一方で、長期的なコンサルティングの基本契約を結ぶ際には、この「第7号文書」に該当する可能性が高まります。

ただし、これらのルールは紙の契約書に適用されるため、電子契約の場合は印紙税の対象外となります。

契約書のタイトルではなく、取引の継続性といった実質的な内容によって収入印紙の要否は変わります。判断に迷う場合は、税理士などの専門家に相談してみましょう。

準委任契約における報酬と税務

「報酬はどのように決めれば良いのか」「税金の処理はどうなるのか」といったお金に関する疑問は、契約当事者双方にとって避けては通れない問題です。準委任契約を円滑に進めるためには、これらの点を事前に正しく理解しておく必要があります。

ここでは、報酬の算定方法から、源泉徴収の要否、消費税の扱いまで、契約前に知っておくべき金銭・税務の知識を解説します。

報酬の算定方法

準委任契約における報酬の算定方法は、主に「固定報酬型」と「タイムチャージ型」の2つに大別されます。どちらの方式を選択するかは、業務の性質やプロジェクトの特性によって決まります。

それぞれの方式があるのは、業務内容によって適切な報酬の決め方が異なるからです。例えば、予算を確定させたい場合は固定報酬型が、仕様変更などに柔軟に対応したい場合はタイムチャージ型が適しています。

具体的には、コンサルティングの顧問契約のように毎月定額を支払うケースが「固定報酬型」にあたります。一方、「タイムチャージ型」は時間単価制とも呼ばれ「稼働時間×時間単価」で報酬を算出します。SES契約などでエンジニアに業務を依頼する場合に多く用いられる方式です。

業務の性質や予算管理の方法を考慮し、双方にとって納得のいく報酬の算定方法を選ぶことで、良好な関係を築きやすくなるでしょう。

源泉徴収の要否

準委任契約の報酬を支払う際、源泉徴収が必要かどうかは、相手が個人か法人か、業務内容によっても変わります。全ての報酬が対象となるわけではないため、その基準を正しく理解しておきましょう。

委託先が法人の場合、源泉徴収は原則として不要です。一方、委託先が個人の場合は、依頼する業務内容によって源泉徴収の要否が分かれます。

国税庁の定めにより、個人のライターへの原稿料やデザイナーへのデザイン料、弁護士への報酬などは源泉徴収の対象となります。たとえ名目が「取材費」であっても、実態が原稿料であれば対象です。

しかし、一般的なシステム開発(SESなど)の報酬は源泉徴-収の対象外とされています。

特に個人のフリーランスへ業務を委託する際は、業務内容が源泉徴-収の対象となるか否かを事前に確認しなければなりません。

不明な場合は国税庁のWebサイトを参照するか、税理士に相談しましょう。

▼報酬の算定方法とあわせて理解しておきたいのが、税金に関する処理です。特に業務委託における「源泉徴収」は、多くの担当者が迷うポイントではないでしょうか。

以下の記事では、源泉徴収が必要となる具体的なケースや計算方法をさらに詳しく解説しています。より詳細に知りたい方は、ぜひあわせてご覧ください。

【企業向け】業務委託に源泉徴収が必要となるケースや計算方法、支払調書との違いなど徹底を解説

消費税の扱いとインボイス制度への対応

準委任契約における報酬は、原則として消費税の課税対象となります。そのため、発注者は報酬に消費税を加えた金額を支払う必要があり、その取り扱いは事前に確認しておきましょう。

国内での事業取引には、原則として消費税が課されます。これは業務委託契約も例外ではなく、発注者は受託者へ消費税分を支払う義務があります。ただし、委託先が海外の事業者である場合など、一部の取引は課税対象外となるため注意が必要です。

また、2023年10月から始まったインボイス制度も、消費税の扱いに影響を与えます。発注者が支払った消費税分を「仕入税額控除」として処理するためには、原則として委託先から適格請求書(インボイス)を発行してもらう必要があります。

消費税の支払いは原則ですが、インボイス制度への対応も含め、契約前に委託先が課税事業者か、インボイス発行事業者かを確認しておけば、円滑な税務処理に繋がります。

▼消費税とあわせて、業務委託の報酬で必ず確認しておきたいのが「源泉徴収」です。以下の記事では、源泉徴収の対象となるケースや具体的な計算方法をさらに詳しく解説しています。正確な税務処理のために、ぜひあわせてご覧ください。

業務委託費を支払う際の源泉徴収や計算方法、インボイス制度への対応方法を徹底解説

業務委託契約で注意すべきポイント

業務委託契約を締結する際には、次の3つのポイントに注意しましょう。

1.目的に即した契約を選択する

請負契約と準委任契約は、それぞれ目的が大きく異なるため、依頼する業務の目的に即した契約を選択しましょう。

もし、自社が依頼する業務の内容がどちらにあてはまるか分からない場合には、弁護士などの専門家に確認することをおすすめします。

また、業務委託先をエージェントに探してもらうことで、契約手続きの全てを任せることも可能です。

2.契約する業務内容を明確にする

請負契約や準委任契約を締結する際は、契約する業務内容を明確にして、契約書に記載しておきましょう。

もし契約書に記載する内容が不十分であった場合には、発注者と受注者のそれぞれに大きなリスクが生じる可能性があります。

そこで契約書を作成する場合は、できるだけ専門家に確認してもらうのがおすすめです。

3.偽装請負に注意する

業務委託契約を締結した場合は、発注者が受注者に対して、業務の指揮や命令を行う権限がありません。

もし受注者に対して、業務内容や業務の遂行の仕方などを細かく指示した場合には、偽装請負と判断されるケースがあります。

もし偽装請負と判断された場合には、雇用しているのと同様の補償(交通費や残業代など)を求められるケースがあるため注意が必要です。

▼以下では、業務委託契約書作成ガイドを無料でダウンロードできます。ぜひ貴社が業務委託契約する際にお役立てください。

業務委託にはフリーランスがおすすめ

ここでは業務委託先の選択肢の1つである、フリーランス人材の活用についてご紹介します。

フリーランス人材を活用する企業が増えている

フリーランス人材については、働き方改革の影響もあり、近年多くの企業が活用しています。

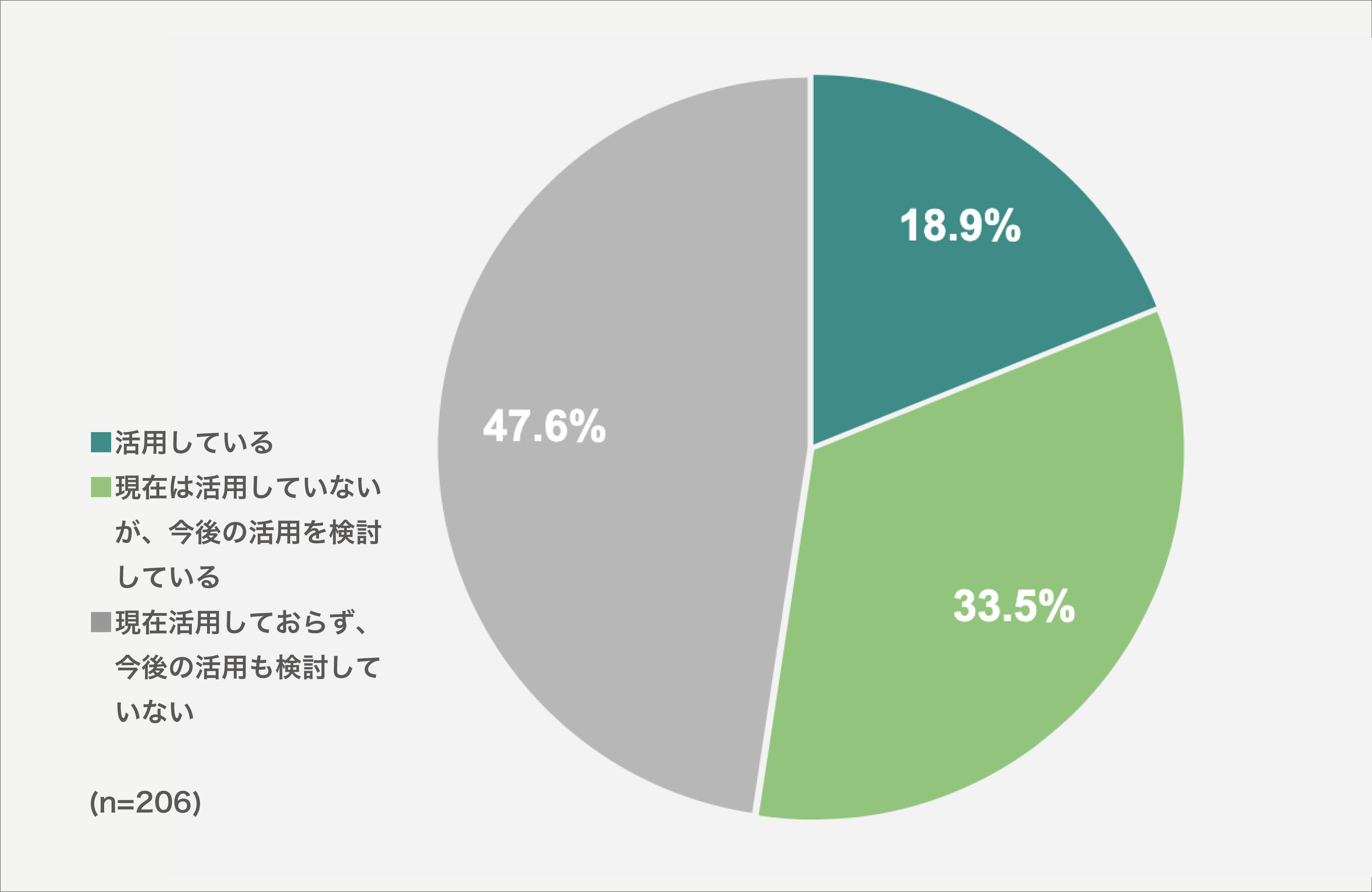

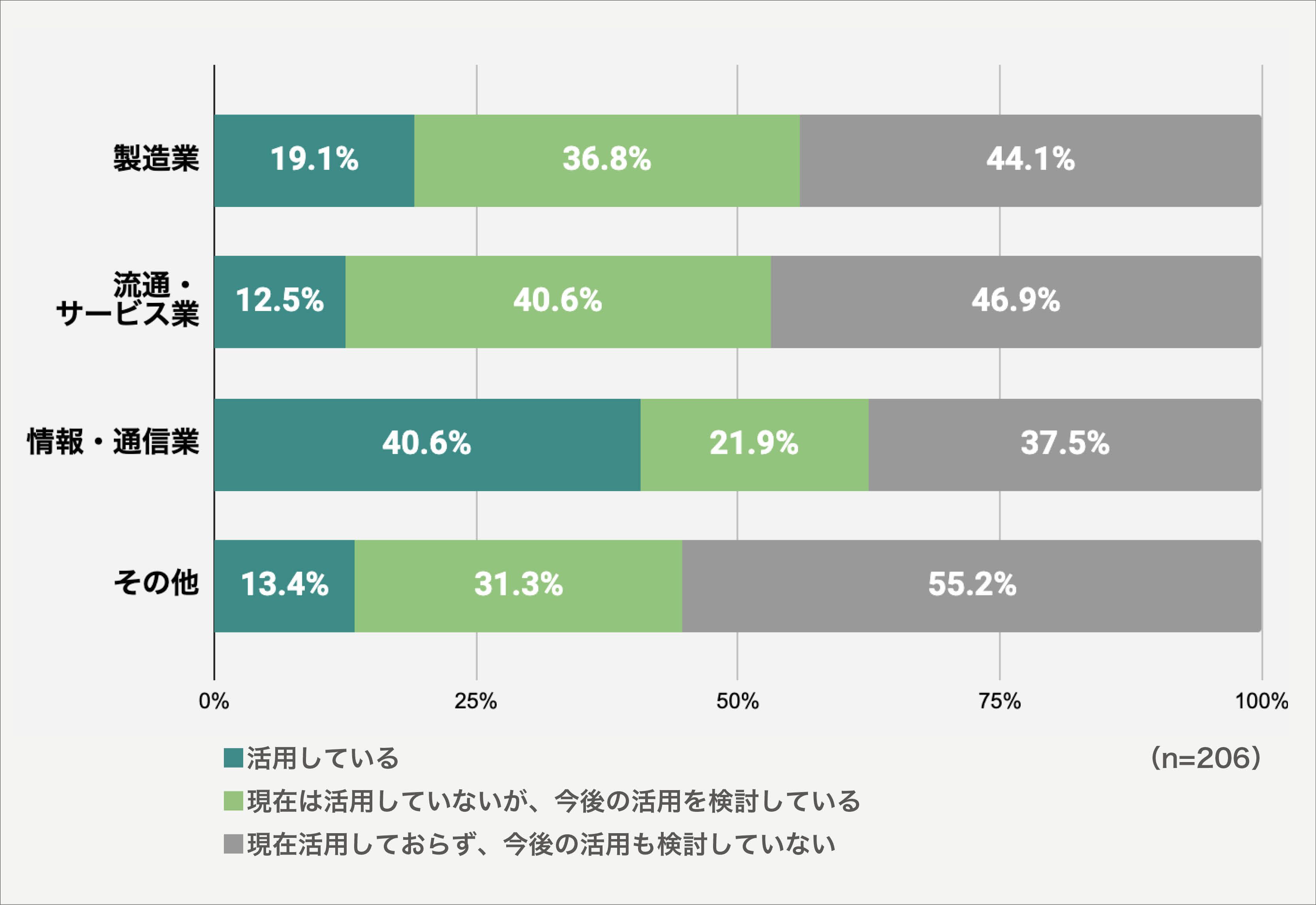

以下の表は、2019年に経済産業省が行なった調査の結果を示したものです。およそ半分の企業がフリーランスを活用、または検討していることがわかります。

■ 個人事業主・フリーランスとの契約状況

■ 個人事業主・フリーランス活用状況(業種別)

人材を採用する企業にとっては、少子高齢化や人材市場の縮小という背景もあり、今後はフリーランス人材の活用が欠かせなくなるでしょう。

フリーランス活用のメリット

フリーランス人材の活用にはどのようなメリットがあるのかについて、以下の3つを紹介します。

| 要件 | メリットの詳細 |

|---|---|

| コスト | もっとも大きなメリットがコストの低さです。フリーランスに業務委託することで、正社員のような社会保険や福利厚生などの費用負担がないため、企業は報酬を支払うだけで済みます。浮いた費用を報酬に回すことで、市場価値の高い、優秀な人材を採用できるでしょう。 |

| 柔軟性 | フリーランスへの業務委託により、自社の条件に合わせた働き方をしてくれるのもメリットです。たとえば、週3日だけ働いてもらったり、リモートで働いてもらうこともできます。 |

| スピード感 | 基本的には個人事業主との契約となるので、双方の合意があれば最短で即日稼働も可能です。競合サービスに先行するために1日でも早くサービスをリリースしたい場合などは、大いに役立つでしょう。 |

このようなメリットに魅力を感じたり、自社の弱みを補ってくれる場合は、フリーランスや副業人材の活用を検討してはいかがでしょうか。

▼以下では、Workship登録人材から収集した『フリーランスの働き方に関する調査レポート』を無料でダウンロードできます。フリーランスが希望する報酬額や休日などを網羅した資料ですので、ぜひ貴社の採用活動にお役立てください。

業務委託探しにおすすめのエージェント12選

それではここで、業務委託探しにおすすめのエージェント12選を紹介します。

1. Workship

Workshipはエンジニア/デザイナー/PMまで幅広い職種で、43,200人以上のフリーランス人材が在籍するフリーランス専門エージェントです。募集だけでなく企業側からスカウトできるため積極的な採用をしたい企業におすすめです。

また、フリーランスの実績や経験がわかりにくい採用課題をWorkship独自のアルゴリズムでスコアリングし、即戦力となるフリーランスを採用できます。

| 特徴・メリット |

|

▼以下では、Workshipを実際に導入した企業の事例と共にサービスの特徴やお役立ち機能も紹介しています。ぜひ貴社の採用活動にお役立てください。

2. Midworks

▲出典:Midworks

Midworksはフリーランス専門のエージェントです。エンジニア案件を多く取り扱っており、業界最安値のマージン率10〜15%で運営されています。

Midworksでは、フリーランスの勉強費用を月1万円まで負担してくれるサービスがあり、登録するフリーランスにとっては登録する魅力があるため、スキルアップを求めるフリーランスエンジニアが集まると考えられるかもしれません。

| 特徴・メリット |

|

3. ポテパンフリーランス

▲出典:ポテパンフリーランス

ポテパンフリーランスはプログラミングスクール「ポテパンキャンプ」を運営する株式会社ポテパンが運営するフリーランス専門エージェントです。プログラミングスクールを傘下にもつエージェントだからこそ、フリーランスへの対応が厚く採用企業側の心配事が少ない点がメリットです。

メインはエンジニアやプログラマーといったIT人材ですが、PMやイラストレーターといった案件も幅広くあります。

| 特徴・メリット |

|

4. レバテック

▲出典:レバテック

レバテックは、フリーランス専門エージェントの大手企業として、取引企業5,000以上、登録エンジニアやクリエイター数は20万人以上の規模となっています。

レバテックが紹介するフリーランス人材は「準委任契約」で働くスタッフで、成果物の納品を目的としない、業務を遂行するためのIT人材を求める方におすすめです。

| 特徴・メリット |

|

5.テックビズフリーランス

▲出典:テックビズ

テックビズフリーランスは、取引先企業1,400社以上、4,000名を超えるエンジニアが登録している大手フリーランスエージェントサイトです。常時採用可能なエンジニアも300名以上おり、最短即日契約も可能です。

テックビズフリーランスでは、テックビズからの紹介意外に、企業からのスカウティングもできるため、能動的な採用活動を進めることもできます。

| 特徴・メリット |

|

6.PE-BANK(ピーイー・バンク)

PE-BANK(ピーイー・バンク)は、マージンや手数料の公開など、透明性の高い契約が評判のフリーランスエージェントです。

東京・大阪以外のエリアの案件が多いため、地方都市の企業にもおすすめできます。

| 特徴・メリット |

|

7.ギークスジョブ(geechs job)

大手企業案件が多いギークスジョブ(geechs job)は、年間契約数1万件以上とITエンジニアの利用実績も豊富。

早く自分の希望条件に合う案件・求人の紹介を受けたいフリーランスのITエンジニアやWEBデザイナーにおすすめのエージェントサービスです。

| 特徴・メリット |

|

8.テクフリ

▲出典:テクフリ

フリーランスエンジニア向けの案件・求人サイトのテクフリ(テックキャリアフリーランス)は、案件・求人情報が常時1万件以上のおすすめフリーランスエージェント。

主な対応エリアは東京・神奈川・千葉・埼玉で、東京周辺でフリーランスのITエンジニアを探す際におすすめのフリーランスエージェントです。

| 特徴・メリット |

|

9.HiPro Tech

▲出典:HiPro Tech

HiPro Tech(ハイプロテック・旧i-common techサービス)は、エンジニアやITコンサルタントに特化したフリーランスエージェント。

運営会社は東証プライム上場企業のパーソルキャリア株式会社で、転職サイトのdodaやハイクラス転職エージェントのdoda Xを運営しています。

| 特徴・メリット |

|

10.ランサーズエージェント

▲出典:ランサーズエージェント

クラウドソーシングサービスで有名なランサーズ株式会社のグループ会社が運営するランサーズエージェント。

ランサーズの運営だけに他のフリーランスエージェントと比較して登録者数が多いのが特徴です。

| 特徴・メリット |

|

11.ITプロパートナーズ

▲出典:ITプロパートナーズ

ITプロパートナーズは、フリーランスのITエンジニアやWEBデザイナーを探す際におすすめのサービスです。

| 特徴・メリット |

|

12.クラウドテック

▲出典:クラウドテック

クラウドテックは、ウドソーシングサービスで有名な株式会社クラウドワークスが運営するフリーランスエージェント。

リモートワークや週3日・4日稼働の案件を探す際にもおすすめのサービスで、業界最大級のリモートワーク案件が特徴のフリーランスエージェントです。

| 特徴・メリット |

|

フリーランス専門エージェントの選び方

以下では、フリーランスを採用する際に、専門エージェント選びで注意すべきポイントを紹介します。

自社に必要な理想のフリーランス人材を採用できるように、あらかじめ重要なポイントを押さえておきましょう。

1. 相場に見合った報酬単価かを確認する

フリーランス採用では、報酬単価の相場に合った金額を提示することも大切です。

フリーランスとして活動する方の中には、企業勤めを辞めて独立したスキルの高い優れた能力を持つ人材が多くいます。このような人材は、自分のスキルを安売りしたくないと考え、採用条件や報酬金額も高めに設定しているケースがあります。

自社が求める仕事内容やスキルに合わせて、相場と同等か、それ以上の報酬を用意できるように予算を組んでおくと良いでしょう。

2. 手数料率が高くないか確認する

フリーランス人材の専門エージェントを利用する際は、手数料率が相場よりも高くないかもチェックしましょう。

その際は、ただ相場より高いか安いだけでなく、細かな規定や制限の有無も確認する必要があります。そこで、気になるエージェントを3社ほど比較し、検討すると良いでしょう。

採用してからミスマッチに気づくことのないように、エージェント選びは慎重に行うことが大切です。

3. 職種が限定されているか

自社で採用する人材に対する職種が限定されているかも確認しましょう。

フリーランスで働く人材は、デザイナーやエンジニアなど、特定の職種のスペシャリストが数多くいます。それに合わせて「エンジニア専門のエージェントサービス」や「デザイナー専門のエージェントサービス」など、限定されたサービスを選ぶことで、マッチングの精度が高くなります。

自社が求める人材の特徴が明確に定まっている場合は、特定の職種へ特化した専門エージェントを利用しましょう。

▼以下では、フリーランスの採用に失敗しないためのコツを紹介しています。ぜひご確認ください。

フリーランス採用は、登録無料の『Workship』がおすすめ!

『Workship』では、優秀な人材を紹介・マッチングするだけでなく、煩雑な業務委託契約に関する手続きをすべて代行いたします。

できるだけ早く優秀な人材を探してすぐにでも業務委託を進めたい。また社内のリソースが足りず、手続きや契約内容のすり合わせに時間が取れないといった場合は、安心してWorkshipにお任せください。

人材マッチングと契約手続きのプロが、責任を持って対応いたします。そして正社員の保有リスクを持たずに、優秀な人材を採用できます。

Workshipには、現在ディレクターやエンジニア、マーケター、デザイナーなどおよそ43,200人以上の優秀な人材が登録されています。人材の質や、自社ツールを使った管理のしやすさが好評で、朝日新聞社やChatwork株式会社など、これまでに累計900社以上にご活用いただいています。

Workshipのサービスの特徴を簡単にお伝えします。

アカウント登録が無料!

Workshipはアカウント登録料無料で、次のさまざまな機能をご利用いただけます。

・ニーズに合わせたマッチ度の高い候補者を随時提案

・スカウト機能

・フリーランス検索

・求人掲載は無制限

・無制限のメッセージ機能で候補者と直接交渉が可能

・オンライン面談

・求人作成代行

・オンラインサポート

・印紙代不要の電子契約

・正社員転換契約

・賠償責任保険が自動で適用

・稼働管理

※自動で費用が発生することはありません。

※料金はユーザーとの成約が完了した時点で発生します。

また、ご利用いただく中でお困りのことがあれば、随時丁寧にサポートいたします。

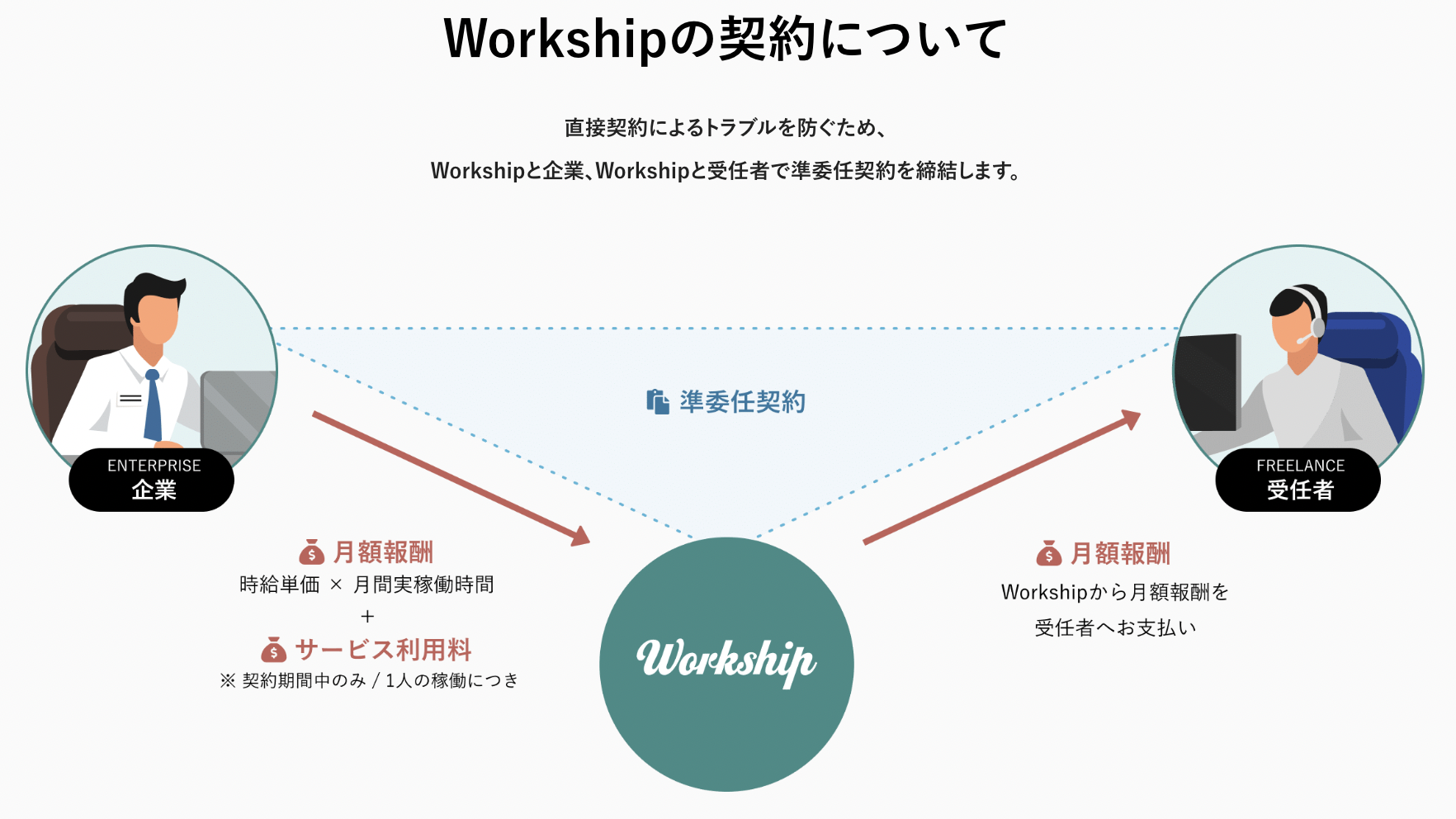

三者間契約でインボイス制度の不安がない

三者間契約でインボイス制度の不安がない

フリーランスを活用する上で、採用担当者様の工数負担が大きいのが、契約書の取り交わしです。Workshipでは成約時に企業 ⇄ Workship ⇄ フリーランスの三者間契約を締結し、その契約手続きを代行します。クライアント企業となるお客様の契約先はWorkshipとの契約となるため、フリーランス活用でネックとなるインボイス制度への対応も問題ありません。また、毎月の請求処理も代行して行ないます。

Workshipで稼働と進捗管理も安心

成約後のフリーランスの稼働管理も、Workshipの管理画面内で行なうことができます。管理画面ページを閲覧するだけで、稼働時間や業務の進捗など定期チェックもしやすくなります。

成約まで費用は発生しません!成約後も14日間の返金保証アリ!

Workshipでは、外部のフリーランスを活用し始めるまでは月額費用がかかりません。そのため、自社にマッチする人材をじっくりと見定められます。また、成約後であっても14日間は返金保証があり、ミスマッチを起こす可能性が低くなります。

▼以下では、Workshipのサービス資料を無料でダウンロードできます。ぜひ貴社の採用活動にお役立てください。

【導入事例はこちら】

無料アカウント登録

無料アカウント登録