人材派遣の3年ルールとは?業務委託の効果的な活用方法を徹底解説

人材派遣の「3年ルール」は、人材派遣を活用する多くの企業にとって、人材確保の観点から重要なテーマの一つです。期間満了後の契約更新や人員配置に悩むケースも増えており、効率的な人材活用が求められます。

そこで注目されているのが、業務委託の柔軟な導入です。人材派遣と業務委託の違いを理解し、最適な運用方法を知ることで、安定した組織運営につながります。

そこで今回は、人材派遣の3年ルールの概要と、業務委託の効果的な活用方法を徹底解説します。ぜひ参考にしてください。

人材派遣の3年ルールとは?最新の法改正ポイントを解説

まずはじめに、人材派遣の3年ルールの概要と、最新の法改正のポイントを解説します。

3年ルールの基本概要と法的根拠

派遣法(労働者派遣法)における「3年ルール」とは、同じ派遣社員が同じ事業所や同一部署で勤務できる期間を原則3年までと定めるルールです。この制度は2015年9月の法改正で導入され、従来の専門業務の例外廃止とともに派遣社員全般に期間制限が適用されるようになりました。

法的根拠は「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」にあり、雇用の安定とキャリア形成を目的としています。制度上、「有期雇用派遣労働者」—すなわち期間の定めがある雇用契約の派遣社員—が主な対象であり、企業には長期雇用の場合は直接雇用等への切替え努力も求められます。

事業所単位と個人単位の制限の違い

3年ルールには「事業所単位」と「個人単位」の二つの期間制限があります。

項目 | 事業所単位 | 個人単位 |

適用範囲 | 同じ事業所全体で、同じ業務の派遣受入れは最長3年 | 同じ派遣社員が同じ部署で働けるのは最長3年 |

期間カウント開始 | 最初に派遣社員が入った日から | 派遣社員ごとに部署や組織ごとにカウント |

制限 | 他の派遣社員に交代しても、3年を超えては不可 | 部署異動であれば3年超えても可 |

主な特徴 | 雇用保険適用事業所ごと | 派遣社員本人と組織単位で判断 |

事業所単位では、同じ事業所の同じ業務で派遣社員を受け入れる場合、最長3年が限度です。事業所とは工場や支店、店舗など、場所的・経営的に独立した単位を指します。

個人単位では、特定の派遣社員が同じ部署(課やグループなど)で従事する場合、最長3年までしか継続できず、3年超えには異動が必要です。なお、事業所単位の期間制限が個人単位よりも優先されるため、両方に抵触する場合はより短い方の制限が適用されます。

2025年最新の改正内容と実務ポイント

2025年の法改正では、3年ルール自体の基本枠組みは維持されつつも、雇用安定措置や待遇改善に関する規定が一層強化されました。具体的には、継続して1年以上の派遣就業が見込まれる場合、派遣元企業は派遣社員に対して「直接雇用の依頼」「新たな派遣先の提供」「教育訓練の実施」「その他の雇用安定措置」から希望を聴取し、適切に対応する義務が一層明確化されています。

また、「同一労働同一賃金」やハラスメント防止、労働条件通知の充実など、派遣元・派遣先ともにコンプライアンスがより重視されるようになっています。さらに、申請書類や雇用契約書のフォーマット見直しも要注意ポイントです。違反時には是正指導や事業停止の可能性もあるため、慎重な運用が求められます。

この3年ルールと改正の内容を適切に理解し、実務では派遣社員のキャリアや雇用安定に配慮した組織運営を心がけることが重要です。

▼以下では、初めて「ジョブ型雇用」を導入する際のガイドブックを無料でダウンロードできます。ぜひ貴社の採用活動にお役立てください。

3年ルールが企業や派遣社員に与える影響

次に、3年ルールが企業や派遣社員に与える影響について解説します。

企業側の人材配置や運営への影響

3年ルールにより、企業は同じ部署に同じ派遣社員を最長3年までしか配置できません。このため、長期的な人材活用には限界が生じ、部署ごとに派遣人材の入れ替えや業務の再編成、配置転換などの運用調整が求められます。派遣社員の交代や引き継ぎによる業務の一時的な非効率、教育負担の増大も懸念されます。

一方で、企業には派遣社員のキャリアや雇用安定への配慮が法的に求められるため、直接雇用への切り替えや新たな受入先の確保といった新たな人事制度の整備が推進されるケースが増えているのが現状です。

派遣社員へのキャリア形成・雇用安定

3年ルールは、派遣社員にとって長期間同じ職場で働けない不安定さと、継続雇用の壁を生みます。その反面、派遣元企業には直接雇用の依頼や教育訓練、新たな派遣先の提供など雇用安定措置の実施義務が強化されたため、希望者には正社員化や異動機会が与えられやすくなっています。

本人の意欲やスキル開発によってはキャリアアップのチャンスとなりますが、長期的なキャリアパス形成の上では課題も残るのが現状です。適切なサポート体制や相談窓口の充実が重要視されています。

違反した場合の罰則とリスク

企業や派遣元が3年ルール違反を行った場合、厚生労働省による是正指導が入り、場合によっては派遣契約の中止や派遣業許可の取り消しなど厳しい行政処分が科されます。

また、派遣社員からの労働審判や訴訟リスクが高まり、社会的信用の低下やブランド毀損にもつながります。

さらに、違反が発覚した場合は速やかな是正処置や雇用安定措置の履行が義務付けられ、企業運営に想定外のコストや手間が発生する点も大きなリスクです。

このように、3年ルールは企業運営や人事戦略、派遣社員のキャリア形成に大きな影響を及ぼすため、制度理解と適切な運用が不可欠です。

▼以下では、スタートアップ企業が中長期的に取り組むべき施策と合わせて、短期的な人材確保の手法までを紹介しています。ぜひ参考にしてください。

派遣の3年ルールを回避する具体的手法

以下では、派遣の3年ルールを回避する具体的な手法を解説します。

部署異動や直接雇用化による対応

派遣社員が同じ部署で働き続けられるのは最長3年です。これを超えて継続したい場合は、「他の部署に異動させる」ことで3年ルールのカウントをリセットできます。たとえば「人事課から会計課」といった課単位の異動が該当し、異動先でも最長3年の派遣勤務が可能です。

もう一つの方法は、「派遣先による直接雇用化」です。抵触日より前に派遣先が直接雇用(正社員または契約社員)へ切り替えれば、派遣契約の3年制限を受けずに同じ職場で働き続けることができます。直接雇用化には紹介料などのコストが発生するため、派遣会社とも相談が必要です。

無期雇用への転換(5年ルールとの関係)

派遣元(派遣会社)で有期雇用から「無期雇用派遣」に転換する方法も有効です。無期雇用派遣となった場合、同一部署での3年ルールの適用がなくなります。これは「労働契約法上の5年ルール」と連動しており、同じ派遣会社で有期労働契約が通算5年を超えた場合、派遣社員の申し出で無期転換が可能となります。

無期化された派遣社員は、同じ派遣先や業務で3年を超えて働くことが正当に認められます。ただし、実際には派遣元と派遣社員の合意、また派遣先のニーズも調整が必要です。

継続雇用が難しい場合の実務フロー

異動や直接雇用化、無期転換が難しい場合、企業は「クーリング期間」を設ける方法があります。これは、3年以上同じ部署に勤務した場合、3か月以上(厳密には3ヶ月と1日以上)勤務を中断し他事業所等で働いた後に同じ職場へ戻れば3年ルールのカウントがリセットされる制度です。

ただし、クーリング期間を設けてもすぐに再度同じ部署へ戻す義務がないため、派遣先や派遣元の方針によっては受け入れが難しい場合もあるでしょう。

3年ルール到来前に、派遣元・派遣先・本人が十分に話し合いを行い、異動や雇用切替、もしくは任期満了による契約終了など、次ステップを明確に決定・通知することが重要です。

上記の手法は、いずれも「適法な運用」が大前提です。抜け道的な行為や名義だけの形式的異動(脱法行為)は罰則や行政指導の対象にもなりうるため、必ず実務担当者・法務部門・専門家と連携しながら慎重に進めてください。

業務委託の活用で人材戦略を強化する方法

以下では、業務委託の活用で人材戦略を強化する方法について解説しますので、ぜひ参考にしてください。

人材派遣と業務委託の根本的な違い

人材派遣は「労働者派遣契約」に基づき、派遣会社の雇用下にあるスタッフを企業に派遣し、企業が日々の業務指示や管理を担当します。一方、業務委託は「業務委託契約」(請負・準委任など)に基づき、企業が業務そのものを外部専門家や事業者に委託する形態で、成果物や業務の完了に対して報酬を支払うのが特徴です。

両者の最大の違いは、指揮命令権と責任の所在にあります。派遣の場合は企業側が日常的に指揮しますが、業務委託は受託側の主体的な判断で業務を遂行し、企業は成果物に対してのみ責任を求めます。

主な違い | 人材派遣 | 業務委託(フリーランス含) |

契約 | 派遣会社との労働者派遣契約 | 個人or法人との業務委託契約 |

指揮命令権 | 企業側(直接指示する) | 委託先側(仕事内容のみ指示可能) |

報酬 | 実働時間や期間に応じて | 成果物や業務遂行に対して |

管理・教育 | 企業が行う | 受託側の責任 |

主な目的 | 労働力の一時的確保 | 成果・専門業務のアウトソース化 |

契約期間 | 法規上の制約あり(例:3年) | 柔軟に設定可能 |

フリーランスへ業務委託するメリットと導入ポイント

フリーランスを業務委託で活用する最大のメリットは、専門スキルや経験を即戦力として柔軟に取り入れられる点です。自社で採用・育成にかける時間とコストを抑えつつ、短期案件やプロジェクトベースでも高い成果を期待できます。繁閑差の大きい業務や、専門知識が必要な開発・デザイン等に最適です。

導入時は、「業務内容や期待成果を明確に契約書に盛り込む」「守秘義務や知的財産の取扱い」「進捗管理・評価基準を事前に取り決める」といったことが、トラブルを防止するポイントとなります。

フリーランスに業務委託することで、次のようなメリットを享受できます。

- 必要な時だけリソース投入するため、採用コストを抑制できる

- 柔軟な契約で人員調整が可能

- 専門性・新規事業分野への即応力が高い

- 企業のコア業務に内製人材を注力させやすい

コスト最適化や柔軟な人材確保の事例

あるベンチャー企業では、システム開発やデザイン業務をフリーランスへ業務委託し、固定人件費を削減できました。このように、必要なスキルをピンポイントで補うことで、内製化よりも早く高品質なサービス開発に成功しています。

中小企業で経理や広報などコア外業務を個人事業主へ委託した事例では、繁忙期のみ増員して閑散期は委託を縮小するという運用方法で、総人件費を最適化しました。これは、組織のスリム化とともに、生産性の向上にも寄与した成功事例です。

これら以外にも、継続的な委託関係でフリーランスを擬似的なパートナーとして確保し、増減の激しい事業でも柔軟に人材調整できる仕組みを作った成功例も多数存在します。

このように、業務委託は正社員や派遣と異なる特徴を持ち、フリーランスの活用は高い専門性・コスト効率・柔軟な戦略的人材運用を実現できる手段です。最適な契約設計と運用体制を整えることで、人材戦略の強化に直結します。

▼以下では、フリーランス採用サービス比較表を無料でダウンロードできます。ぜひ貴社の採用活動の参考にしてください。

フリーランスへの業務委託が適している業務の事例

次に、フリーランスへの業務委託が適している業務を紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

システム開発・ITプロジェクトへの適用例

システム開発やITプロジェクトでは、フリーランスのエンジニアやプロジェクトマネージャー(PM)が多数活躍しています。

例えば、Webアプリや基幹システムの要件定義・設計・実装・運用支援、さらにはインフラ設計やプロジェクト管理まで、幅広い領域で業務委託の事例があります。

技術トレンドやリモート対応にも柔軟で、即戦力として短期間で成果を出しやすいのが特長です。

クリエイティブ業務や専門性が高い案件

デザイン、ライティング、動画制作、Web制作などのクリエイティブ系では、プロジェクトごとに求められる専門スキルやセンスが異なるため、フリーランスの柔軟な活用が向いています。

特定分野の経験や独自のクリエイティブ力が必要な広告、UI/UX設計、ブランディング案件なども、短期集中で成果を求める際に業務委託が適しています。

バックオフィスや短期業務での活用

総務・経理・人事・法務などバックオフィス業務も、専門知識を持つフリーランスを期間限定で委託することで効率化できます。

繁忙期のみの帳簿作成や決算対応、制度設計や人事プロジェクトなど、スポット的な需要にも機動的に対応可能です。

システム導入支援や業務プロセス見直し、短期間の推進案件なども、フリーランス委託がコスト・柔軟性の両面で有効です。

▼以下では、Workshipを実際に導入した企業の事例と共にサービスの特徴やお役立ち機能も紹介しています。ぜひ貴社の採用活動にお役立てください。

フリーランスへ業務委託する際の手順と注意点

次に、フリーランスへ業務委託する際の手順と注意点について解説します。

適切な契約書作成と情報管理を徹底する

フリーランスと業務委託契約を結ぶ際には、まず契約内容について詳細に話し合い、業務範囲や報酬、納期、知的財産権の帰属、秘密保持など主要事項を明確化しましょう。契約書はクライアント側またはフリーランス側のどちらでも作成できますが、双方が内容を十分に確認し、合意した上で署名・押印し締結することが重要です。

不明確な箇所があると、後のトラブルにつながるため、業務内容と追加作業の扱い、報酬支払い条件、秘密保持・競業避止義務の範囲も具体的に記載します。情報管理面では、企業機密や個人情報の扱いについて秘密保持契約(NDA)を取り交わし、適切な管理体制を整えることが不可欠です。

また、契約後も定期的に内容を見直し、必要に応じて修正することが望まれます。

評価や報酬の設計とコミュニケーション対策を行う

フリーランスへの評価や報酬設計は、事前に達成すべき成果物や品質基準、業務量を明確にし、契約書で合意するのが基本です。納期や進捗報告のルールも設定し、定期的に進捗レビューを実施することで、期待と実績のギャップを減らします。

報酬支払い基準は、成果物の品質や納期順守に連動させるとモチベーション向上につながり、トラブル防止になるため重要です。加えて、リモート環境などでも円滑に進むよう、チャットツールやプロジェクト管理ツールを活用し、双方向のコミュニケーションを密に保つ体制を整えましょう。

問題や変更点が出た場合は早期共有し、柔軟に対応できることが成功のポイントです。クオリティを保ちつつ円滑なやり取りを確保することで、フリーランスとの良好な関係構築に寄与します。

業界に特化したエージェントを活用する

初めてフリーランスに業務委託をする場合や、効率的に適切な人材を探すには、信頼性の高い業界特化型のエージェントの利用が有効です。特化型のエージェントは、企業のニーズに合ったフリーランスを迅速に紹介できるだけでなく、契約交渉や報酬設定、トラブル対応までを幅広くサポートしてくれます。

また、特化型のエージェントは労働法令への準拠やコンプライアンス面のチェックも行ってくれるため、安心して業務委託を導入することが可能です。また、柔軟な人材調整が可能なため、繁閑差のある業務にも対応しやすいのもメリットです。

エージェントを選ぶ際は、実績や専門性、サポート体制の充実度、契約管理の丁寧さを基準に選ぶことが望ましく、信頼関係を構築できればよりスムーズな委託運用を実現できるでしょう。

▼以下では、業務委託のメリットと注意点を詳しく解説しています。無料でダウンロードできますので、ぜひ活用ください。

業務委託の成功事例と成果

最後に、業務委託の成功事例と成果を紹介します。

派遣から業務委託への切り替え成功例

ある企業では派遣スタッフの3年雇用満期を契機に、業務委託へ切り替えました。人事部のバックオフィス業務を担当していた派遣スタッフから外部の専門委託チームへ移行したことで残業負担が減り、人事が本来の業務に集中できるようになりました。さらにリモート対応の準委任契約を導入したことで、指揮命令不要でクリエイティブ業務の効率が向上しました。

コスト削減・人員安定化の具体的効果

派遣メインの業務を業務委託チームに切り替えた企業では、同等の業務量を派遣19名分から業務委託10.3名で遂行可能となり、人員を約半減できました。また、教育負担も大幅に軽減され、管理コストの削減も実現できました。これにより、全体の作業効率が35%向上し、安定的な人員配置とコスト最適化につながっています。

継続的なパートナーシップ構築のポイント

継続的に業務委託を行う場合には、契約内容の明確化と定期的なコミュニケーションが重要です。相互に信頼を築き、フリーランスの裁量を尊重することで、長期的な効率化と質の高いアウトプットに期待ができます。また、適切なエージェントの活用も、スムーズな人材確保とフォローに貢献します。このような環境整備と提案力は、フリーランスとの関係を強化するための重要なポイントです。

▼以下では、はじめての採用活動で失敗しないためのお役立ち資料をダウンロードできます。ぜひご活用ください。

フリーランスへの業務委託は『Workship』におまかせ!

このように、人材派遣の活用には3年ルールが存在するため、継続的な人材の確保が難しいのが現実です。また、人材の流動性が高まる中では、業務委託人材の活用が企業の選択肢の一つとして有効です。

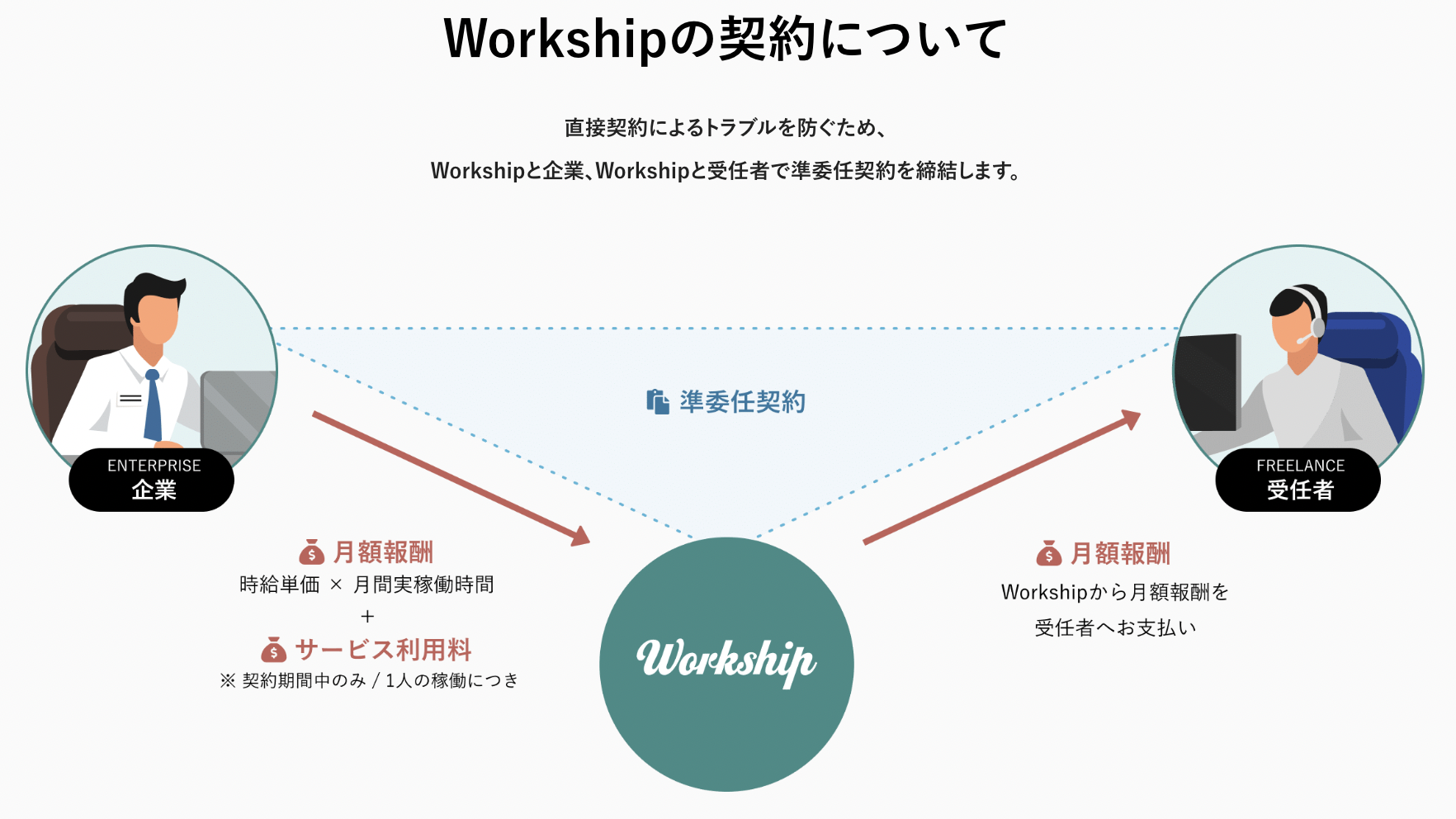

『Workship』を活用してフリーランスに業務委託する際には、三社間契約(企業・フリーランス・エージェント)の仕組みが大きな安心とメリットをもたらします。

三社間契約では、エージェントが間に入ることで契約内容や報酬、業務範囲などの条件が明確化され、トラブル発生時の調整役も担ってくれるため、直接契約に比べてリスクが大幅に低減します。

また、Workshipは柔軟な働き方ができる案件が多く、賠償責任保険の自動付帯や、企業・フリーランス双方の要望に応じたマッチング精度の高さも特徴です。

三社間契約によって、支払い遅延や契約不履行などのトラブルが起きた場合でもエージェントが間に入り迅速に対応してくれるため、安心してプロジェクトを進められるでしょう。

企業にとっては、法令遵守や契約管理の手間を軽減しつつ、即戦力人材を安全かつスムーズに活用できる点が大きな魅力です。

Workshipには、現在ディレクターやエンジニア、マーケター、デザイナーなどおよそ57,800人以上の優秀な人材が登録されています。人材の質や、自社ツールを使った管理のしやすさが好評で、朝日新聞社やChatwork株式会社など、これまでに累計1,500社以上にご活用いただいています。

Workshipのサービスの特徴を簡単にお伝えします。

アカウント登録が無料!

Workshipはアカウント登録料無料で、次のさまざまな機能をご利用いただけます。

・ニーズに合わせたマッチ度の高い候補者を随時提案

・スカウト機能

・フリーランス検索

・求人掲載は無制限

・無制限のメッセージ機能で候補者と直接交渉が可能

・オンライン面談

・求人作成代行

・オンラインサポート

・印紙代不要の電子契約

・正社員転換契約

・賠償責任保険が自動で適用

・稼働管理

※自動で費用が発生することはありません。

※料金はユーザーとの成約が完了した時点で発生します。

また、ご利用いただく中でお困りのことがあれば、随時丁寧にサポートいたします。

三者間契約でインボイス制度の不安がない

三者間契約でインボイス制度の不安がない

フリーランスを活用する上で、採用担当者様の工数負担が大きいのが、契約書の取り交わしです。Workshipでは成約時に企業 ⇄ Workship ⇄ フリーランスの三者間契約を締結し、その契約手続きを代行します。クライアント企業となるお客様の契約先はWorkshipとの契約となるため、フリーランス活用でネックとなるインボイス制度への対応も問題ありません。また、毎月の請求処理も代行して行ないます。

Workshipで稼働と進捗管理も安心

成約後のフリーランスの稼働管理も、Workshipの管理画面内から行なえます。管理画面ページを閲覧するだけで、稼働時間や業務の進捗など定期チェックもしやすくなります。

成約まで費用は発生しません!成約後も14日間の返金保証アリ!

Workshipでは、外部のフリーランスを活用し始めるまでは月額費用がかかりません。そのため、自社にマッチする人材をじっくりと見定められます。また、成約後であっても14日間は返金保証があり、ミスマッチを起こす可能性が低くなります。

▼以下では、Workshipのサービス資料を無料でダウンロードできます。ぜひ貴社の採用活動にお役立てください。

【導入事例はこちら】

無料アカウント登録

無料アカウント登録