フリーランスと正社員の年収を比較!企業が採用するならどっちがお得?

近年、フリーランスの数が増えたことで企業も採用する人材の選択肢が増えました。人手不足や物価高騰など、さまざまな社会情勢の変化が影響し、なるべくコストをかけずに必要な人材を採用したいと考える企業も多いでしょう。そこで、フリーランスと正社員どちらの採用が得かは気になるポイントの一つです。

本記事ではフリーランスと正社員の年収比較をふまえ、年収を含むさまざまな面からどちらを採用するのが得なのかを紹介していきます。

結論、どちらが得かは企業によって異なるため、フリーランスと正社員の特徴やかかるコストをふまえて判断することがポイントです。

フリーランスと正社員の年収比較

フリーランスの年収相場 | 正社員の年収相場 |

200〜400万円 | 530万円 |

厚生労働省「令和5年分民間給与実態調査」によると、正社員の平均給与は530万円でした。一方、フリーランス協会「フリーランス白書2024」によると、フリーランスの年収でもっともボリュームが大きかったのは、200〜400万円の層でした。

この統計だけでみると、正社員の方が年収が高いですが、フリーランスも会社員も年収の高さは人によってそれぞれです。

とくに、フリーランスは仕事した分だけ収入になり、制限がないため、稼ぎやすさでいえば会社員よりメリットがあります。しかし、必ずしも安定して継続的に仕事が得られるとは限らないこと、役職手当やボーナスなどといった制度がない点で正社員と年収が差がつく場合もあるでしょう。

まずは、フリーランスと正社員の年収について詳しくみていきます。

フリーランスの年収

フリーランス協会「フリーランス白書2024」における、フリーランスの年収ボリュームは下記のとおりです。

200万円未満 | 17.9% |

200〜400万円 | 26.8% |

400〜600万円 | 15.8% |

600〜800万円 | 11.4% |

800〜1,000万円 | 6.8% |

1,000万円 | 9.7% |

正社員と同じように、年収の 幅はさまざまです。平均以下の場合もあれば、1,000万円近く稼いでいる人もいます。なお、以下はこの調査で回答の多かったフリーランスの職種TOP5です。

|

正社員の年収

厚生労働省「令和5年分民間給与実態調査」による、正社員の平均年収は530万円でした。なお、厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査」の月給を単純計算した場合の、年齢・男女別の正社員の年収は、下記のとおりです。

男女計 | 男性 | 女性 |

382万円 | 420万円 | 315万円 |

こうしてみると、正社員の年収も200〜400万円の層が平均的であることがうかがえます。

フリーランスと正社員で手取りが多いのはどっち?

一般的に、年収は総支給額のことを指します。社会保険料や税金が天引きされる金額となるため、手取りとは異なります。では、手取りではフリーランスと正社員のどちらが多いのでしょうか。

正社員の手取りは年収の75〜85%

正社員の手取りは、総支給額の75〜85%が一般的とされています。各統計調査による年収をもとに計算すると、正社員の手取りは以下のようになります。

調査元 | 年収 | 手取り |

令和5年分民間給与実態調 | 530万円 | 398〜451万円 |

令和5年賃金構造基本統計調査 | 男女計:382万円 | 287〜325万円 |

男性:420万円 | 315〜357万円 | |

女性:315万円 | 236〜268万円 |

フリーランスの手取りは人それぞれ

正社員は保険料や各種税金が差し引かれて支払われるため、手取りが明確です。しかし、フリーランスは社会保険料や各種税金は後から支払い、かつ仕事にかかる経費もあるため、手取りの計算が複雑になります。

なお、フリーランスの手取りは、下記計算式で算出できます。

フリーランスの手取り=売上 − 税金 − 保険料 − 経費 |

フリーランスは基本的に国民健康保険、国民年金加入することになります。こうした保険料にくわえ、支払いが必要となる税金は下記のとおりです。

・所得税 ・住民税 ・個人事業税(対象となる業種は決まっており、税率も業種によって異なる) |

国民年金保険料は年齢や業種に関係なく保険料は一律であり、住民税も税率は一律です。一方、国民健康保険料や所得税は累進課税となるため、年収が高くなるほど税金が高くなります。

また、フリーランスの手取りは、確定申告を「青色申告」とするか「白色申告」とするかでも変わってきます。

年収600万円のフリーランスと正社員の手取りを比較

年収600万円の場合、フリーランスと正社員それぞれの手取りは以下のとおりです。

フリーランスの手取り | 正社員の手取り |

420万円 | 450〜510万円 |

フリーランスは経費もかかるため、この点をふまえると正社員の方が手取り面ではお得でしょう。なお、フリーランスで年収600万円の正社員と同水準の手取りを得るには、年収700万円ほどが必要となります。

どっちの採用が得?フリーランスと正社員の年収にかかわる要素の違い

年収には仕事で得た報酬だけでなく、税金や社会保険、福利厚生など、さまざまな要素が絡み合ってきます。ここでは、年収にかかわる要素をフリーランスと正社員の違いから紹介していきます。

結論からいえば、仕事への報酬以外でコストが発生しないのはフリーランスであるため、コスト重視であればフリーランスを採用する方はお得です。

月の収入

正社員は役職や業務内容に応じて、基本給は固定です。そこに各種手当やインセンティブなどが加わり、月の収入が決まります。どんなに仕事量をこなしたとしても、基本給という定数部分は変わらない点は正社員の特徴です。ボーナスやインセンティブ、各種手当も加わって年収となるため、そこの割合が大きければ年収も高くなっていくでしょう。

一方、フリーランスには基本給という概念はなく、仕事をこなした分だけ収入になります。つまり、企業も仕事を振った分だけコストが発生するということです。

とはいえ、企業が振りたい業務量や予算に応じて柔軟に調整できる点で、フリーランスの方が融通が利きます。

税金

所得税や住民税の支払いがある点はフリーランスも正社員も共通します。フリーランスはそこにプラスして、消費税や個人事業税の支払いも必要です。インボイスに登録しているか、個人事業税の対象となる業種であるかによって異なりますが、対象となる場合は正社員よりもかかる税金が多くなります。

その点、フリーランスは正社員に比べると手取りは減りやすいでしょう。

また、フリーランスの所得税は確定申告で納税額を確定し、確定申告の締め日である3月15日までに支払いが必要です。正社員の場合、毎月の給料から天引きされるため、ないものとして考えられるでしょう。

ただし、企業によっては所得税をあらかじめ請求に入れ、天引きした状態で支払うケースもあります。その点は企業が自由に決められるため、特別大きな負担となることはないでしょう。

社会保険

フリーランスと正社員では、加入する社会保険が異なります。

フリーランス | 正社員 |

・国民健康保険 ・国民年金保険 | ・社会保険 ・厚生年金保険 ・雇用保険 ・労災保険 |

国民年金保険は一律の金額であり、令和6年度は1ヶ月あたり16,980円です。国民健康保険は累進課税であり、年収が高い人ほど高くまります。ただし限度額があり、令和7年度からは上限額が92万円(介護分の負担がある40〜64歳の人は109万円)に引き上げられます。国民健康保険料は10期に分けて支払うため、1期あたり最大9.2〜10.9万円の支払いとなります。

また、フリーランス特有の個人保険もあり、それらに加入する場合にはプラスして保険料がかかります。

一方、正社員は必ず上記4つの保険に加入が必要です。しかし、正社員は社会保険料と厚生年金保険料は企業と折半となり、雇用保険は企業の方が負担割合が大きくなります。また、労災保険は企業の全額負担です。

社会保険料にかかる金額は正社員の方が少ないことから、この点では正社員の方がお得となります。しかし、企業側の視点でみれば、人件費がかかるのは正社員となります。

福利厚生

福利厚生面もお得なのは正社員です。社会保険以外にも、正社員は企業が独自に導入している以下のようなさまざまな福利厚生が受けられます。

福利厚生の例 |

・賞与 ・退職金制度 ・各種手当(住宅手当、通勤手当、家族手当など ・各種休暇制度(結婚休暇、忌引休暇、病気休暇、リフレッシュ休暇、誕生日休暇など) ・食事補助(社員食堂、ランチ代補助など) ・健康診断 など |

福利厚生は給与以外の方法で従業員に支給する報酬ともいえる制度です。年収に直接影響するものではありませんが、経済的な支援が受けられる点で正社員の方がお得といえるでしょう。

一方、企業は従業員の数だけ福利厚生にコストがかかるため、コスト面で得なのはフリーランスといえるでしょう。

休暇

企業にはさまざまな休暇が設定されていますが、中でも有給休暇は年収にも影響してくる部分です。

正社員には年5日以上の有給休暇の取得義務があるため、最低でも年5回は有給休暇を取得させないといけません。従業員が有給休暇を取得すれば、働いてなくとも日給分を支払わなければなりません。この点でも、コストがかからないのはフリーランスといえるでしょう。

フリーランスと正社員の採用のメリット・デメリット

企業にとって、フリーランスと正社員どちらを採用するかは迷うポイントでしょう。結論、どちらもメリット・デメリットがあるため、一概にどちらが良いとはいえません。企業の業務状況やコストに応じて、柔軟に活用することがポイントです。

フリーランスを採用する企業のメリット・デメリット

メリット | デメリット |

|

|

フリーランスを採用する最大のメリットは、採用コストや人件費にかかる固定コストが削減できることです。採用時のスキルの見極めが難しいものの、高度なスキルを持った人材は多くいます。必要な分だけ必要な業務を依頼できる柔軟性は、コスト面でも企業にとって大きなメリットがあるでしょう。

正社員を採用する企業のメリット・デメリット

メリット | デメリット |

|

|

正社員には固定給を支払っているため、就業時間内であれば幅広く業務を依頼できます。人件費や労務管理などの手間はかかるものの、迅速かつ柔軟な対応が可能です。一方、採用や雇用にコストがかかりやすい点は正社員のデメリットでしょう。

正社員採用を検討しているものの、「自社にマッチする人材が見つからない」「採用コストが高くなりがち」といったお悩みはありませんか?

GIGが提供する『Workship CAREER』なら、フリーランスとして実績を積んだ即戦力人材とのマッチングが可能。正社員希望の人材を厳選してご紹介するため、ミスマッチを極力減らした採用活動が実現できます。

詳しくはこちらからご確認ください。

フリーランス採用におすすめの人材紹介サイト5選

1. Workship

Workshipはエンジニア/デザイナー/PMまで幅広い職種で、50,000人以上のフリーランス人材が在籍するフリーランス専門エージェントです。募集だけでなく企業側からスカウトできるため積極的な採用をしたい企業におすすめです。

また、フリーランスの実績や経験がわかりにくい採用課題をWorkship独自のアルゴリズムでスコアリングし、即戦力となるフリーランスを採用できます。

| 特徴・メリット |

|

▼以下では、Workshipのサービス資料を無料でダウンロードできます。ぜひ貴社の採用活動にお役立てください。

2. ポテパンフリーランス

▲出典:ポテパンフリーランス

ポテパンフリーランスはプログラミングスクール「ポテパンキャンプ」を運営する株式会社ポテパンが運営するフリーランス専門エージェントです。プログラミングスクールを傘下にもつエージェントだからこそ、フリーランスへの対応が厚く採用企業側の心配事が少ない点がメリットです。

メインはエンジニアやプログラマーといったIT人材ですが、PMやイラストレーターといった案件も幅広くあります。

| 特徴・メリット |

|

3. レバテック

▲出典:レバテック

レバテックは、フリーランス専門エージェントの大手企業として、取引企業5,000以上、登録エンジニアやクリエイター数は20万人以上の規模となっています。

レバテックが紹介するフリーランス人材は「準委任契約」で働くスタッフで、成果物の納品を目的としない、業務を遂行するためのIT人材を求める方におすすめです。

| 特徴・メリット |

|

4. テックビズフリーランス

▲出典:テックビズ

テックビズフリーランスは、取引先企業1,400社以上、4,000名を超えるエンジニアが登録している大手フリーランスエージェントサイトです。常時採用可能なエンジニアも300名以上おり、最短即日契約も可能です。

テックビズフリーランスでは、テックビズからの紹介意外に、企業からのスカウティングもできるため、能動的な採用活動を進めることもできます。

| 特徴・メリット |

|

5. PE-BANK(ピーイー・バンク)

PE-BANK(ピーイー・バンク)は、マージンや手数料の公開など、透明性の高い契約が評判のフリーランスエージェントです。

東京・大阪以外のエリアの案件が多いため、地方都市の企業にもおすすめできます。

| 特徴・メリット |

|

まとめ

フリーランスと正社員の年収は、相場でいえば大きく変わりません。違いは、フリーランスは仕事をこなした分だけ直に収入につながることです。

企業視点でみれば、仕事を依頼した分だけコストが発生します。しかし、採用にはコストがかかりにくく、社会保険料や福利厚生など正社員特有の固定コストもかかりません。コスト面でいえばフリーランスの採用がお得ですが、正社員にしか任せられない仕事もたくさんあります。

コストの損得だけで決めるのではなく、任せたい業務内容などをふまえ、フリーランスと正社員どちらを採用するかを慎重に判断することがポイントです。

優秀な人材への業務委託には、登録無料の『Workship』がおすすめ

『Workship(ワークシップ)』は、即戦力となるデジタル人材やクリエイターを探す際に、非常に便利なプラットフォームとして人気です。

ワークシップは登録無料で利用できるため、初期費用を抑えつつ、多様なフリーランス人材にアクセスできます。専門分野ごとにスキルや実績を持つフリーランスが多数登録しており、企業のニーズに合った即戦力人材を迅速に見つけることが可能です。

ワークシップでは、企業の要件に合ったフリーランスを効率的にマッチングし、時間とコストの削減に貢献します。また、契約や支払い管理も一元化されているため、煩雑な契約手続きを簡素化できます。

ワークシップを活用することで、貴社本来の業務に集中できるようになり、自社リソースの最適化とプロジェクトの成功率を高めることが可能です。

このように、『Workship』は信頼性と利便性を兼ね備えたプラットフォームとして多くの企業に選ばれています。

Workshipには、現在マーケターやディレクター、エンジニア、デザイナーなどおよそ52,900人以上の優秀な人材が登録。人材の質や、自社ツールを使った管理のしやすさが好評で、朝日新聞社やChatwork株式会社など、これまでに累計1,300社以上にご活用いただいています。

以下では、Workshipのサービスの特徴を簡単にお伝えします。

アカウント登録が無料!

Workshipはアカウント登録料無料で、次のさまざまな機能をご利用いただけます。

・ニーズに合わせたマッチ度の高い候補者を随時提案

・スカウト機能

・フリーランス検索

・求人掲載は無制限

・無制限のメッセージ機能で候補者と直接交渉が可能

・オンライン面談

・求人作成代行

・オンラインサポート

・印紙代不要の電子契約

・正社員転換契約

・賠償責任保険が自動で適用

・稼働管理

※自動で費用が発生することはありません。

※料金はユーザーとの成約が完了した時点で発生します。

また、ご利用いただく中でお困りのことがあれば、随時丁寧にサポートいたします。

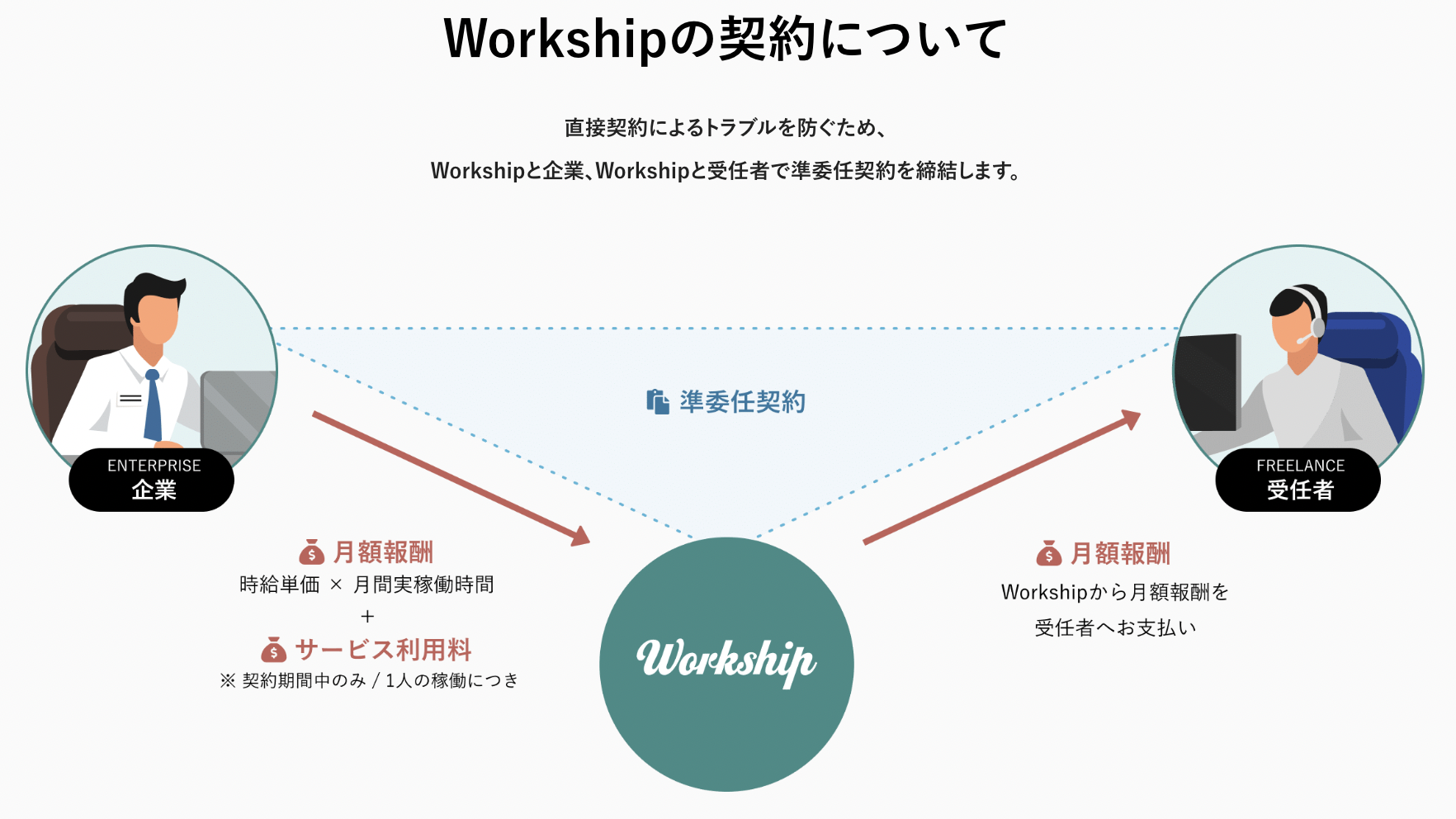

三者間契約でインボイス制度の不安がない

三者間契約でインボイス制度の不安がない

フリーランスを活用する上で、採用担当者様の工数負担が大きいのが、契約書の取り交わしです。Workshipでは成約時に企業 ⇄ Workship ⇄ フリーランスの三者間契約を締結し、その契約手続きを代行します。クライアント企業となるお客様の契約先はWorkshipとの契約となるため、フリーランス活用でネックとなるインボイス制度への対応も問題ありません。また、毎月の請求処理も代行して行ないます。

Workshipで稼働と進捗管理も安心

成約後のフリーランスの稼働管理も、Workshipの管理画面内から行なえます。管理画面ページを閲覧するだけで、稼働時間や業務の進捗など定期チェックもしやすくなります。

成約まで費用は発生しません!成約後も14日間の返金保証アリ!

Workshipでは、外部のフリーランスを活用し始めるまでは月額費用がかかりません。そのため、自社にマッチする人材をじっくりと見定められます。また、成約後であっても14日間は返金保証があり、ミスマッチを起こす可能性が低くなります。

▼以下では、Workshipのサービス資料を無料でダウンロードできます。ぜひ貴社の採用活動にお役立てください。

【導入事例はこちら】

無料アカウント登録

無料アカウント登録