AIで仕事はなくなる?AI活用と人的資源を両立させた人員再配置の流れを解説

近年、「AIで仕事がなくなる」といったニュースや情報が出回っています。人手不足やDX推進の背景から、積極的にAIを活用する企業や、今後導入を見込んでいる企業も多いでしょう。しかし、「どの業務をAIに任せ、どの業務は人間が担うべきか」「人員配置や採用戦略をどう見直すべきか」という疑問を抱くこともあると思います。

本記事では、AIに代替されやすい仕事・されにくい仕事の特徴から、AI時代に求められる人物像、人員再配置の具体的なステップまで解説します。人的資源を最大限に活かしつつ、AIの導入によって企業価値を高めるヒントをお届けします。

将来、AIで仕事がなくなるのは嘘?本当?

結論から言うと、AIによってすべての仕事がなくなるわけではありません。ただし、一部の業務はAIによって効率化される可能性が高いです。

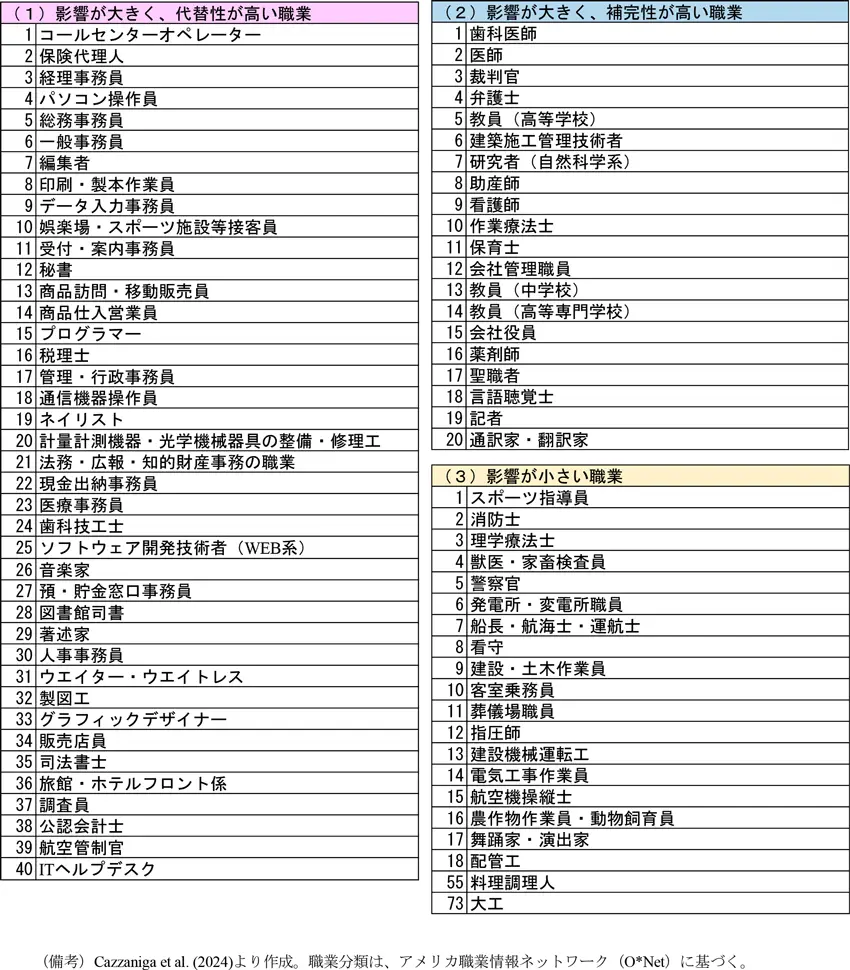

内閣府は、AIが与える職業への影響について報告。AIを導入する際は、以下2点のどちらに当てはまるかを分類して考える必要があるとしています。

- 人の仕事を完全に置き換える「代替型」

- 業務を支援して生産性を高める「補完型」

AIによる仕事への影響・代替性・補完性別にみると、職業は以下のように分けられます。

出典:内閣府

同報告によると、他者との対話や安全への責任が必要な業務は、AIを活用しつつも人の果たすべき役割が大きいと指摘しています。また、AIの性能や社会の価値観といった変化によって、これまで「補完型」だった業務が、将来的には「代替型」になる可能性もあるとのことです。

上記の内容から、AIによって「仕事がなくなる」というより、「仕事の中身が変わっていく」という方が妥当だと言えるでしょう。これから企業に求められるのは、AIで代替可能な業務を見極めつつ、戦略的な人事設計で人材の再配置やスキル転換を図ることです。AIと人の役割を最適に分担しながら、組織全体の生産性を高めていきましょう。

AIでなくなると言われている仕事の特徴3つ

ここでは、「AIに奪われる」と言われている仕事の特徴について解説します。

1. 定型的でルールが明確な仕事

以下のように、マニュアル通りに進められる定型的な仕事は、AIやRPAによって自動化されやすいです。

- 請求書の発行

- 交通費の精算

- 勤怠データの集計

- 定型パターンの社内申請・承認フロー

- 顧客情報の登録・更新

上記のように、入力ルールや判断基準が明確な作業は、AIが得意とする分野です。人による対応よりも処理スピードが速く、仕事が正確であるため、社内業務の負担軽減や人手不足の解消につながります。

2. 人間の感情や直感を必要としない業務

感情の機微や空気を読むような、人間特有の判断が不要な業務は、AIによって代替されやすいです。具体的には、次のような業務が該当します。

- データ入力・集計作業

- 交通や配送の最適ルート算出

- 定型的なメール対応

- カスタマーサポートの一部対応

- 顧客対応履歴の自動記録・整理

上記のような業務は、明確なルールやアルゴリズムに沿って処理しやすいため、AIに置き換えやすいです。

ただしクレーム対応や営業など、人の気持ちや状況を察しつつ、柔軟なやりとりが求められる場面では人手が必要です。そのため、データ集計や定型的な業務は「AIが担当」、より細かな対応が求められる業務は「社員が担当」、といった役割分担をおすすめします。

3. 大量データの分析・処理系の仕事

膨大な情報を、一定のルール・パターンに従って処理・分析することも、AIが得意とする領域です。たとえば、以下のような業務が該当します。

- マーケティングデータの分析

- 在庫・発注データの分析

- 売上・業績データの集計・分析

- 財務データのチェック、仕訳処理

- セキュリティログの監視・異常検出

人間が数時間かけて分析していた内容を、機械学習や統計処理の精度が向上したAIに任せると、数秒で処理が完了します。

ただし、AIが分析した結果を「どう活かすか」「どんな戦略を立てるか」といった意思決定の部分は人手が必要です。そのため、分析や処理は「AI」に任せ、より上流の判断や戦略立案に注力する仕事は「人間」が進める、という体制が理想的です。

AIに奪われにくい仕事の特徴5つ

では逆に、AIに奪われにくい仕事の特徴について解説していきます。

1. コミュニケーションと人間関係の構築が必要な仕事

対人関係を重視しつつ、信頼や共感をベースに進める仕事は、AIに代替されにくいと言われています。具体的には、以下のような職種・業務が該当します。

コミュニケーションと人間関係の構築が必要な仕事 |

|

上記のような仕事は、共感力や傾聴力といった「ヒューマンスキル」が欠かせません。人の感情や文脈を読み取り、柔軟に対応していくことは、AIが苦手とする内容です。

営業や顧客サポート、細やかな配慮が必要な仕事は、人間ができる価値提供として今後より重要視されるでしょう。

2. 創造性・直感・発想力を求められる仕事

「0から1を生み出す仕事」は、AIには難易度が高いと言われています。そのため以下のような職種・業務は、AIに奪われにくいでしょう。

創造性・直感・発想力を求められる仕事 |

|

ある程度の制作物はAIでも作れるようになりましたが、ターゲットやファンに刺さるものを形にするには、人間の感性や直感が求められます。

たとえば、トレンドの反映や、最終的な方向性の調整、コンセプト設計には人間の介在が欠かせません。制作を依頼するクライアントがいる場合は、ニーズを汲み取るスキルや提案力も必要です。人が担当する作業工数は減っても、クリエイティブな業務がAIによって完全に代替されることは少ないでしょう。

3. 状況・変化に応じた判断が求められる仕事

AIは予期せぬトラブルや、曖昧な状況への対応が苦手です。そのためヒューマンスキルが欠かせない、以下のような職種・業務はAIに代替されにくいと言われています。

状況・変化に応じた判断が求められる仕事 |

|

上記のような仕事では、現場での臨機応変な判断力や観察力が求められます。また、具体的な説明が求められる場面では、コミュニケーション能力も必須です。そのためAIを部分的に活用することはあっても、医療従事者や建設関連の職種といった職業すべての役割が、AIに置き換わるのは難しいと言われています。

4. 倫理的判断や責任が伴う業務

「正解が一つではない」「人の価値観によって判断が異なる」という場面を、AIは苦手としています。たとえば、以下のような場面や業務が該当します。

倫理的判断や責任が伴う業務 |

|

上記のような業務は、社会的影響が大きく、人間の倫理観や感情を踏まえたきめ細かい配慮が求められます。

「正しさ」だけでなく、時と場合に応じた「納得感」が重視されるため、最終的な判断と責任は人間が担う必要があるでしょう。今後もこうした領域では、人間の役割が求められると言われています。

5. AIそのものを活用・監督する仕事

AIは、誤情報やバイアスのある判断を出力する場合もあるため、人間による管理・監督が欠かせません。AIそのものを活用・監督する職種・業務には、以下のようなものがあります。

AIそのものを活用・監督する仕事 |

|

これらの仕事は、単にAIの技術を理解しているだけでは不十分です。ビジネス・法律・倫理といった横断的な知識や、AIと人間の効果的な業務配分が求められます。AI時代では、「AIを作る側」「AIを管理する側」のスキルが強みになるでしょう。

AI時代に強い人材の特徴4つ

急速に進むAI技術の発展により、企業の働き方やビジネス環境は大きく変わりつつあります。単純作業や定型業務はAIに代替される一方で、新しい価値を生み出すには「人間ならでは」の創造力や柔軟な思考、対人スキルがますます重要になります。

変化が激しい現代に対応しつつ、持続的な成長を実現するには、AI時代に強い人材の積極的な採用・育成が不可欠です。以下で紹介する4つの特徴を持つ人材は、変化をチャンスに変え、企業の競争力を支える大きな柱となるでしょう。

1.想像力や発想力がある人

AIは過去のデータから最適解を導く作業は得意ですが、未来への構想や未知の課題への挑戦は苦手です。そのため新たな価値を生み出せる想像力や発想力を持つ人材が、AI時代には求められています。たとえば、以下のようなスキルを持つ人材は、今後の活躍が期待できます。

想像力や発想力がある人 |

|

こうした人材は、業界や市場で新しい価値を切り開く可能性があります。人材を採用・育成する際は、「アイデアを形にしてきた実績」や「発想力で成果創出につなげた経験」を評価基準に設けるといいでしょう。

2.コミュニケーション能力が高い人

AI時代では、相手の立場や感情を察しながら、良好な人間関係を構築する人が必要です。具体的には、以下のような人が該当します。

コミュニケーション能力が高い人 |

|

上記のような人材は、社内外のコミュニケーションの潤滑油として、プロジェクトを円滑に進めていくでしょう。また、感情への配慮や、文脈理解に長けた人材は、組織のリーダー的なポジションでの活躍が期待できます。

単に「話がうまい」だけではなく、信頼関係を築きながら成果につなげられる人材は、今後も企業に欠かせない存在となるでしょう。

3.課題解決能力がある人

AI時代において「課題解決能力がある人」とは、与えられた問題への対応だけでなく、自ら課題を発見して解決策を導き出せる人材を指します。

変化の激しいビジネス環境では、過去の成功パターンが通用しない場面も多く、AIに任せきれない「現場への対応力」や「仮説検証力」が重要です。たとえば、以下のような行動ができる人が該当します。

課題解決能力がある人 |

|

このような人材は、「応用力」や「臨機応変な判断力」を兼ね備えており、組織の競争力向上に貢献するでしょう。AIで代替可能な業務が増えてきたからこそ、課題解決に向けて「自ら動ける人」の価値がより高まっています。

4.学習意欲がある人

学習意欲がある人とは、変化の激しい環境に適応しつつ、新しい知識やスキルを自ら習得し続けられる人材のことを指します。

テクノロジーの進化が速い現代では、一度身につけたスキルがすぐに陳腐化するケースもあります。そのため以下のように学習意欲が高い人材は、企業の変革やDX推進を加速させる存在として活躍が期待できます。

学習意欲がある人 |

|

AI時代では、「学んだことをどのように活かすのか」が問われる時代です。学習意欲の高い人材を適切に評価しつつ、継続的に成長の機会や環境を提供していくと、企業としての競争力が磨かれていくでしょう。

AI導入で意識しておきたいポイント

AIはただ導入すればいい、というわけではありません。導入の目的や活用体制が不明確なまま進めると、期待した成果が得られないこともあります。ここでは、AI導入で意識しておきたいポイントについて解説していきます。

AI導入の目的を決める

AIを効果的に使うには、まず導入の目的を決めましょう。目的が不明瞭だと、「使用すべきAIツールが定まらない」「期待した投資対効果を得られない」ということになります。以下のように、自社の課題と照らし合わせて導入目的を具体化させましょう。

観点 | 例:導入目的 |

業務効率 |

|

コスト削減 |

|

品質向上 |

|

目的が明確であればあるほど、導入後の効果測定や改善もしやすくなります。まずは「どの業務を改善したいか」をチーム内で共有し、共通認識を持つことから始めましょう。

元データを整備する

AIはデータをもとに学習・判断していくため、入力情報が不完全・不正確であると、誤ったアウトプットになります。そのため、元データの整備が欠かせません。元データを整えておくと、AIにとって扱いやすいものとなり、正確で一貫性のある出力となります。以下のように、いくつかポイントを確認してデータを整備していきましょう。

整備項目 | 例:確認事項 | 例:整備対応 |

情報の欠損・重複 |

| 顧客管理システムのデータをダウンロードし、重複・抜け漏れ部分を編集する |

フォーマット統一 |

|

|

更新ルール | 定期的に見直し・更新できる体制になっているか? |

|

データ整備は一度で終わるものではなく、継続的な運用が重要です。特に、社内の異なる部署がデータを共有・活用する場合は、横断的なデータ基盤の整備も必要となります。

整ったデータは、AIの判断精度を高める土台に欠かせません。導入効果を最大化するためにも、まずは足元の情報環境を見直していきましょう。

現場との連携を強化する

AI導入の成功には、経営層やシステム部門だけでなく、実際に業務を行う現場との連携が不可欠です。そのため、以下のようなポイントを押させて、AIをより効果的に使いましょう。

フェーズ | 現場との連携を強化させるポイント |

導入前 |

|

| 導入後 | 継続的なフィードバックループを設ける |

AIは、現場が使いこなして初めて価値を発揮します。「一緒につくる・一緒に育てる」という意識で連携を深め、スムーズな導入でAIを活用していきましょう。

法的リスクに配慮する

AIを導入する際には、個人情報保護や著作権、労働法などの法的リスクにも配慮しましょう。AIが扱うデータには、顧客情報や社員情報を含むこともあるため、適切な管理が求められます。

法令違反やトラブルが発生すると、企業の信用失墜や損害賠償リスクにつながるため、慎重な対応が必要です。具体的には以下のポイントを押さえましょう。

配慮すべき事項 | 概要 |

個人情報保護法といった規制遵守 |

|

AIの判断による差別や偏りの防止 |

|

知的財産権の扱い |

|

これらのリスク管理は、AI導入の初期段階から専門家の意見を取り入れつつ進めることが望ましいです。法的トラブルを未然に防ぎ、安全かつ安心してAIを活用できる環境づくりが、企業の持続的な成長につながります。

▼関連記事:AIによる業務の効率化とは?おすすめのAIツール15選や活用事例を紹介

「AI×人」で企業価値を向上!人員再配置の5つのステップ

単に人材や業務を減らすのではなく、「AI」と「人」の強みを組み合わせる戦略的な人員再配置が欠かせません。そこでこの章では、人員再配置の5つのステップを解説します。

1. AI導入の対象業務と人手が必要な業務を分類する

まずは、現在の業務内容を洗い出し、「AIやRPAで自動化・効率化できる業務」と「人手が必須な業務」に分類します。具体的には、以下のような形で切り分けましょう。

【AIに向いている業務例】 | 【人が必要な業務例】 |

|

|

分類することで、「どの部分をAIに任せるべきか」が見えてきます。業務棚卸しの際は、現場の声を取り入れていきましょう。

2. AI・RPAツールを比較・検討する

次に、自社の業務課題や分類結果に合致する、AI・RPAツールを複数比較・検討します。AIには、自動でメールの振り分けや、応答が可能なチャットボット、複雑な条件分岐に対応するRPAロボットなど、さまざまな種類があります。そのため、用途に応じたツール選びが重要です。

選定にあたっては、導入コストだけでなく、使いやすさやサポート体制も見逃せないポイントです。導入前は無料トライアルやPoC(概念実証)を実施し、実際の業務との相性をチェックしておきましょう。

3. 人材を価値創出につながる業務へ再分配する

AIに任せられる定型業務が明確になると、人材をより付加価値の高い業務へシフトさせていいきましょう。「価値創出につながる業務」とは、以下のように、企業の競争力や成長に直結する役割を指します。

例:価値創出となる業務 | 概要 |

マーケティング戦略の立案 |

|

営業・カスタマーサクセス |

|

新規事業・サービス企画 |

|

上記のような業務は、人間の判断力や創造性、コミュニケーション力が不可欠です。人材を価値創出につながる業務に再配置すると、企業は「人×AI」のシナジーの最大化と業務効率を図れます。

さらに再配置を進める際は、社員のスキルや適性を見極めた、適材適所での配置が重要です。社員のモチベーションをアップさせ、企業全体のパフォーマンスを向上させていきましょう。

4. 社内教育を実施する

社員が新しい業務やAIツールに慣れるには、社内教育が欠かせません。具体的には、AIツールの操作研修や活用事例の共有などが挙げられます。

他にも、DXやAIリテラシー向上といった、外部セミナー参加支援といった措置も有効です。教育を通じて社員の不安を取り除きつつ、積極的にAIを活用する風土の醸成が重要です。

5. 定期的に人員配置と業務設計を見直す

人員配置やAI導入は、一度実施して終わりではありません。最新技術の更新に伴い、定期的に現場の声を集めて、業務設計や人材戦略の見直しを図りましょう。

たとえば、AIの性能向上によって自動化できる業務が増えた場合、人員に余裕が生まれます。余剰人員を、新たな価値創出の業務に再配置すると、成果の向上が期待できるでしょう。

また、定期的にヒアリングやアンケートを実施し、現場の声を聞くことも重要です。PDCAサイクル(計画→実行→評価→改善)を継続的に回すと、「AI」と「人材」の相乗効果で企業の競争力を高められるでしょう。

AI時代の採用戦略としてフリーランスへの業務委託が有効な理由

AIの導入が加速する中、必要な時に・必要なスキルを持つ人材を確保する手法として、フリーランス人材への業務委託が注目を集めています。

ここでは、なぜAI時代においてフリーランスへの業務委託が有効なのか、その理由を解説します。

AIツール・技術に精通した人材を確保できるから

AI領域では、技術革新のスピードが早く、社内の正社員だけで常に最新の知識やスキルを維持するのは容易ではありません。フリーランスのAIエンジニアやデータサイエンティストは、最前線のプロジェクトで実務経験を積んでいることが多く、必要な時に即戦力として起用できるのが魅力です。たとえば以下のようなケースで、フリーランスへの業務委託が有効です。

- ChatGPTなどの生成AIを活用した社内ツールの開発

- RPA導入に向けた業務フローの整理と自動化設計

- 機械学習モデルを使った需要予測や顧客分析

こうした高度なスキルを持つ人材を、必要な期間だけ柔軟に活用できるため、採用コストを抑えつつ成果を最大化できるのが、フリーランス業務委託の大きなメリットといえるでしょう。

コストを調整できるから

正社員を採用する場合、固定の給与や社会保険といったコストが必要です。フリーランスへの業務委託では、プロジェクト単位や稼働時間ベースで契約できるため、固定費となる人件費の変動費化が可能です。

たとえば、「繁忙期だけ増員して、閑散期には契約を終了」「短期プロジェクトの専門業務にスポットで依頼」といった対応もできます。特に不確実性の高いAI活用領域では、フリーランスの柔軟性が経営のリスク回避につながるでしょう。

特定業務への短期集中を依頼できるから

AI関連業務の多くは、「常に人材を確保しておく」よりも、「必要なときに専門スキルを投入する」方が効率的なケースがあります。フリーランスなら、短期プロジェクトやPoC(概念実証)、ツール導入フェーズなどに合わせて即戦力を投入できるため、特定業務への短期集中を依頼しやすいでしょう。たとえば、次のようなケースで業務委託が活用されています。

- 社内向けにChatGPTを活用した業務自動化ツールを1カ月で開発したい

- 機械学習モデルの設計と検証を2週間で終わらせたい

- データクレンジングやAI学習データの整備を短期間で完了させたい

こうしたニーズに、正社員採用や育成では時間がかかってしまいます。スピード感を重視するAI時代において、フリーランス活用は「時間の投資対効果」を最大化する手段といえるでしょう。

▼関連記事:はじめての業務委託採用の採用フローや手法、トラブル対策を徹底解説

今すぐフリーランスとマッチングしたいなら、Workshipがおすすめ!

AIの進化によって、企業の業務構造は大きく変わりつつあります。「定型業務はAI」「創造的・戦略的な業務は人」といった区別が求められています。

また、AIに精通した人材や、特定の課題を短期で解決する人材は、これからの時代に欠かせない存在です。しかし、社内にそうした人材が常にいるとは限らないでしょう。そこでおすすめしたいのが、フリーランスと企業をつなぐマッチングサービス「Workship」の活用です。

Workshipでは、AIエンジニアやデータサイエンティストなど、高度なスキルを持つプロ人材が多数登録しています。自社のニーズに合った人材を、スピーディーに紹介させていただきます。

以下では、Workshipの特徴を簡単にお伝えします。

独自AIのスコアリング技術で人材のスキルを可視化

プロフィール・スキル・過去に携わった仕事など、フリーランスの評価を数値化し、自社との適合性を確認できます。

成果報酬型で月額費用は必要なし

成約時に企業 ⇄ Workship ⇄ フリーランスの三者間契約をオンライン上で締結。稼働開始から14日以内の返金保証があり、直接契約によるトラブルを防止します。

検索から契約までワンストップで進められる

フリーランス検索や、無制限の求人掲載が可能。無制限のメッセージやスカウト、オンライン面談も可能。求人作成代行や稼働管理といったサポートもいたします。AIの活用を進めたい企業は、Workshipの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

▼Workshipの詳細は、以下の動画よりご覧いただけます。

▼Workshipのサービス概要資料は、以下より無料でダウンロードできます。

無料アカウント登録

無料アカウント登録